Kleinprofil & Großprofil

was heißt das eigentlich?

Immer wieder tauchen auf dieser Seite diese beiden Begriffe auf. Hier eine Erklärung.

Die Berliner U-Bahn unterscheidet sich in zwei verschiedene völlig unabhängige U-Bahnsysteme: einerseits das von Siemens zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Hochbahnsystem, welches heute als "Kleinprofil" bezeichnet wird, und das von der Stadt Berlin und der AEG in den Jahren um entworfene System, welches sich heute "Großprofil" nennt. Für beide Systeme müssen unterschiedliche Fahrzeuge vorgehalten werden.

In beiden Profilen wird die U-Bahn mit 750 Volt Gleichstrom betrieben. Ebenso ist in beiden Profilen die Spurweite der Wagen völlig identisch: Sie beträgt 1435 mm und entspricht damit dem Eisenbahn-Standard. Im Unterschied zur Eisenbahn oder auch zur Hamburger U-Bahn beispielsweise ist der Schienenkopf völlig plan und nicht geneigt.

Die Unterschiede der Profile:

So bezieht ein U-Bahnzug des Kleinprofils (Linien

) den Fahrstrom aus der Stromschiene, zurückgespeist wird dieser über die Fahrschiene. Die Stromschiene wird mittels Schleifstromabnehmer von oben bestrichen.

) den Fahrstrom aus der Stromschiene, zurückgespeist wird dieser über die Fahrschiene. Die Stromschiene wird mittels Schleifstromabnehmer von oben bestrichen.

Im Großprofil dagegen (Linien

) bezieht ein U-Bahnzug seinen Fahrstrom im Unterschied zum Kleinprofil aus der Fahrschiene, und speist ihn nach dem Verbrauch über die Stromschiene zurück. Die seitliche Stromschiene wird von unten bestrichen.

) bezieht ein U-Bahnzug seinen Fahrstrom im Unterschied zum Kleinprofil aus der Fahrschiene, und speist ihn nach dem Verbrauch über die Stromschiene zurück. Die seitliche Stromschiene wird von unten bestrichen.

Hinzu kommt eine verschiedene Wagenkastenbreite. Die Kleinprofil-U-Bahn hat auffallend schmalere Wagenkästen, die nur 2,30 Meter breit und 3,10 hoch sind. Grossprofilzüge dagegen sind 2,65 Meter breit und 3,40 hoch.

Ein typischer Kleinprofilzug der Berliner U-Bahn. Hier auffallend die Stromentnahme aus einer "stehenden" Stromschiene. Diese Stromschienen-Konstruktion erwies sich im betrieblichen Alltag als nicht ganz ungefährlich, da die stromführende Oberkante völlig ungeschützt ist. Aus diesem Grunde ist die Stromschienenverkleidung im Kleinprofil seit einigen Jahrzehnten auffällig gelb lackiert, damit sie für Betriebspersonal frühzeitig erkennbar ist.

Hier im Unterschied ein typischer Großprofilzug mit der völlig andersartigen Konstruktion der "hängenden" Stromschiene, wie sie erstmals in Hamburg bei der dortigen U-Bahn zur Verwendung kam. Der Vorteil dieser Konstruktion besteht darin, dass die stromführende Schiene durch eine Abdeckung gegen versehentliche Berührung optimal geschützt ist. Die Berliner Hochbahn diente als Vorbild für die Hamburger U-Bahn, die dann diese verbesserte Stromschienen-Bauart einführte.

Auch wenn der Fahrgast den Unterschied zwischen den beiden Profilsystemen erst bei näherer Betrachtung merkt, gehen die Unterschiede noch weiter: Das Zugpersonal zum Beispiel wird stets nur auf einem Profil ausgebildet und eingesetzt. So wird zum Beispiel ein Zugfahrer des Großprofils niemals im Kleinprofil eingesetzt. Es gibt im gesamten Bereich der BVG nur zwei Zugfahrer, die ermächtigt sind, in beiden Profilen Züge bewegen zu dürfen. Selbstverständlich gab und gibt es bei der BVG oder bei BT Zugfahrer, die im Laufe ihrer Dienstzeit zwischen den Profilen gewechselt haben.

Vieles musste daher doppelt beschafft werden: So gab es wegen der verschiedenen Netze zwei Hauptwerkstätten: Am Olympia-Stadion die für das Kleinprofil und an der Müllerstraße/Seestraße eine Hauptwerkstatt für das Großprofilnetz. Seit neuestem ist die Hauptwerkstatt Seestraße für die U-Bahnzüge beider Profile zuständig. Schon bisher wurde die Wartung verschiedener Baugruppen in der einen oder anderen Werkstatt zentral ausgeführt. Auch die für kleinere Wartungen verantwortlichen Betriebswerkstätten waren und sind nur für bestimmte Linien verantwortlich.

Übersicht der Zuständigkeiten

| Werkstatt | BVG-Kürzel | Profil | Bisher zuständig für Linien | Künftige Zuständigkeit |

|---|---|---|---|---|

| Betriebswerkstatt Grunewald | Bw Gru | Kleinprofil | U1, U2, U15, U12, U4 | U1, U2, U12, U15, U4 |

| Hauptwerkstatt Grunewald | Hw Gru | Kleinprofil | U1, U2, U15, U12, U4 | aufgelöst |

| Betriebswerkstatt Seestraße | Bw See | Großprofil | U6, U9 | aufgelöst |

| Hauptwerkstatt Seestraße | Hw See | Großprofil | Alle Großprofillinien | Alle Großprofillinien |

| Betriebswerkstatt Britz-Süd | Bw Br | Großprofil | U7, U8 | U6, U7, U9 |

| Betriebswerkstatt Friedrichsfelde | Bw Fi | Großprofil | U5 | U5, U8 |

Aufgrund der unterschiedlichen Technik und Fahrzeugabmessungen ist ein Austausch von Zügen zwischen den beiden Profilsystemen nicht möglich. Dennoch gibt es einige Ausnahmen: Einige Arbeitswagen sind "allprofil-tauglich", sie können aufgrund der Kleinprofilabmessungen und technischer Anpassungsmöglichkeiten in beiden Profilsystemen eingesetzt werden.

Zu diesem Zweck gibt es im gesamten U-Bahnnetz zwei Verbindungstunnel, durch die diese speziellen Züge zwischen beiden Netzen ausgetauscht werden können. Diese zwei Tunnel befinden sich am Richard-Wagner-Platz zwischen den Linien U2 und U7 sowie am U-Bahnhof Klosterstraße zwischen der U2 und U5. Durch diese Tunnel finden künftig auch vermehrt Fahrzeugüberführungen statt: Kleinprofilzüge werden zu anstehenden Hauptuntersuchungen in die Hauptwerkstatt Seestraße überführt und hierbei durch Großprofiltunnel geschleppt. Jahrzehntelang war diese Praxis auch in Ost-Berlin üblich, als Züge der Kleinprofillinie in die Großprofilwerkstatt geschleppt wurden.

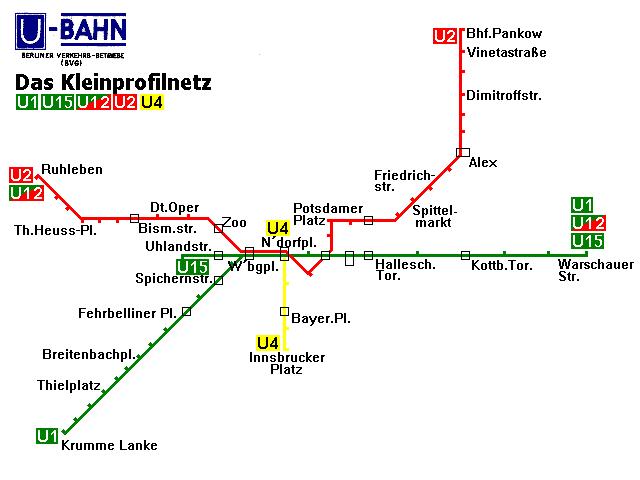

Das Kleinprofilnetz

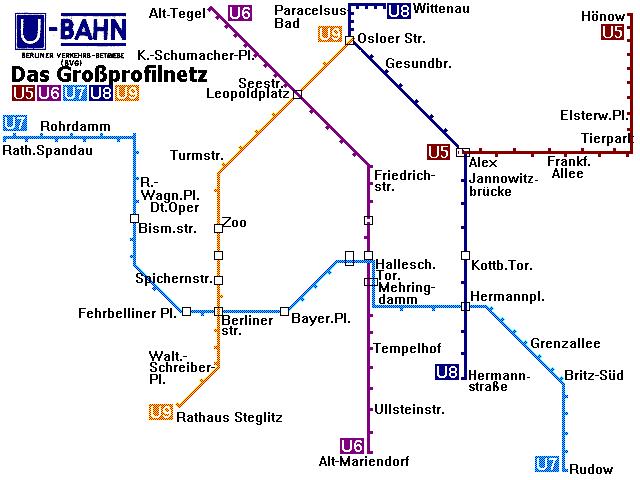

Das Großprofilnetz

Warum überhaupt die Profilunterschiede?

Als die Stadt Berlin Anfang des letzten Jahrhunderts eigene U-Bahnpläne verfolgte, wollte man sich technisch vollständig von der damals bereits existierenden (privat finanzierten) Kleinprofil-Hochbahn distanzieren. Ursprünglich dachte man bei der Großprofil-U-Bahn sogar an eine Stromschiene unter der Tunneldecke. Für das Großprofil sprach die wesentlich größere Leistungsfähigkeit der Züge: Ein 5-Wagen-Großprofilzug, so errechnete die Stadt damals, könne genauso viel Fahrgäste befördern, wie ein aus 8 Wagen bestehender Kleinprofilzug der Hochbahngesellschaft. Demzufolge meinte man damals mit kürzeren Bahnsteigen und Zügen im Großprofil auszukommen, was zu einer größeren Wirtschaftlichkeit beitragen sollte. Aus diesem Grunde hatten die Bahnhöfe dieser Strecke, der heutigen U6, anfangs nur 80 Meter lange Bahnsteige.

Der Erste Weltkrieg allerdings verhinderte die Fertigstellung der ersten Großprofil-U-Bahn. Wirtschaftliche Nöte führten bei der Stadt Berlin zu einem Übereinkommen mit der privaten Hochbahngesellschaft, wobei man sich technisch soweit wie möglich der Kleinprofil-U-Bahn annäherte. Aufgrund der bereits existierenden Großprofil-Tunnelbauten aber war es wenig sinnvoll, in den großen Tunneln Kleinprofilzüge einzusetzen, was außerdem mit erheblichen Umbauten verbunden gewesen wäre. Somit ist seit der Eröffnung der ersten Großprofil-U-Bahn im Jahre der technische Unterschied zwischen Kleinprofil und Großprofil unumstößlich manifestiert.

Dennoch wurden aus Ermangelung an eigenen Großprofil-U-Bahnwagen in den Jahren bis Kleinprofilzüge auf der neuen Großprofilstrecke eingesetzt. Erst wurden die ersten Großprofil-Wagen in Dienst gestellt.

Seit wurden neue U-Bahnlinien grundsätzlich nur noch in Großprofilform gebaut. (Spätere Linien U5, U8 und U9) Im Kleinprofil wurden nur noch Streckenergänzungen vorgenommen. (nach Pankow, Krumme Lanke, Ruhleben etc.)

Nicht nur in Berlin...

gibt es Unterschiede im Zugprofil: Zwar ist dieser Umstand bei einer U-Bahn in Deutschland einmalig, aber es gibt weltweit weitere U-Bahnbetriebe, die mit diesem Problem behaftet sind:

London

In London gibt es im wesentlichen ebenfalls zwei U-Bahnsysteme: Die großen Züge mit einem nahezu rechteckigen Fahrzeugprofil und im Unterschied dazu die wesentlich kompakteren Röhrenzüge mit dem weit herunter gezogenen runden Dach. Außerdem gibt es weitere technische Unterschiede, die einen Austausch von Zügen im gleichen Profil problematisch machen. Dies liegt an den erheblichen technischen Unterschieden in der Stromversorgung der einzelnen Linien untereinander. In London brachte man es sogar fertig, eine U-Bahnlinie aufzubohren: Eine sehr klein bemessene alte Röhrenlinie wurde auf das später übliche Röhrenprofil erweitert.

Kastenprofillinien sind: Circle, District, East-London, Hammersmith & City und Metropolitan-Line

Dem Röhrenprofil entsprechen: Bakerloo, Central, Jubilee, Northern, Piccadilly, Victoria-Line.

Die Waterloo & City-Line wiederum ist ein Sonderfall: Sie ist gleistechnisch völlig unabhängig und wurde erst in das U-Bahnsystem integriert. Die Streckenparameter entsprechen den Londoner Röhrenprofil. Erst seit wenigen Jahren gibt es die "Docklands Light Railway", eine Stadtbahn, die mit der U-Bahn nichts zu tun hat.

Paris

In Paris gibt es eine Fahrzeugunterscheidung zwischen "Stahlzügen", das sind die Züge, die auf normalen Stahlschienen fahren. Im Kontrast dazu gibt es seit den 50er Jahren Metrolinien, auf denen die "Gummizüge" fahren. (Es sind die Linien 1, 4, 6 und 11) Unter "Gummizügen" muss man sich Züge vorstellen, die mit Stickstoff-befüllten Gummireifen auf Stahl- oder Holzbahnen fahren. In den Fahrzeugabmessungen aber gibt es keine Unterschiede.

Außerdem verfügt Paris über ein übergeordnetes Express-Metro-System (RER). Die dort eingesetzten Züge haben mit den normalen Metrozügen nicht mehr viel gemeinsam und haben ehr den Charakter einer S-Bahn: Sie sind wesentlich größer und schneller. Seit gibt es eine hypermoderne 14. U-Bahnlinie namens "Meteor". Auf dieser "Gummilinie" kommen ausschließlich Züge zum Einsatz, die keinen Führerstand mehr besitzen, sie fahren vollautomatisch. Optisch lehnen sich diese Züge an die aktuellste "Gummilieferung" mit Führerstand an. Aus verständlichen Gründen ist aber ein Fahrzeugtausch nicht möglich.

Lyon

Interessant ist die Metro in Lyon: Das Netz besteht aus vier Linien, wovon nur zwei Linien technisch gleiche Parameter haben: Auf diesen beiden Linien (Linie A und B) fahren von Zugfahrern gesteuerte Züge mit Gummireifen auf Betonbahnen. Die Züge der dritten Linie (Linie C) dagegen fahren mit klassischen Stahlrädern auf normalen Schienen. Ein Teil dieser Strecke ist derart steil, dass der Einsatz von Zahnschienen erforderlich ist. Dies dürfte bei einer U-Bahn nahezu einmalig auf der Welt sein! (ehemalige Standseilbahn) Die vierte Linie (Linie D) dagegen ist technisch an die ersten beiden Linien angelehnt, wird aber konsequent führerlos betrieben: Die Züge dieser Linie haben keinen Führerstand mehr.

Barcelona

Auch Barcelona verfügt über unterschiedliche U-Bahnsysteme: Neben dem "normalen" U-Bahnsystem mit 2,70 Meter breiten Wagen auf Normalspur (1435 mm) gibt es noch die Großprofillinie. Diese dort eingesetzten Züge sind 3,14 Meter breit und sollen die voluminösesten U-Bahnzüge überhaupt sein und fahren auf einer Spurweite von 1672 mm.

Budapest

Auch in Budapest gibt es zwei U-Bahnsysteme: das eine ist die "Földalatti", die älteste Untergrundbahn Kontinental-Europas, eröffnet. Auf der Földalatti (Linie M1) fahren sehr kleine gedrungene U-Bahnwagen, die an eine Art unterirdische Straßenbahn erinnern. Seit gibt es zusätzlich die "Metro" (Linien M2 und M3), eine nach sowjetischen Vorbild gebaute "echte" U-Bahn, die mit dem Berliner Großprofil vergleichbar ist.

Wien

In Wien, deren U-Bahn aus der "Wiener Stadtbahn" hervorging, gibt es ebenfalls zwei Profilsysteme: Die Linien U1 (U-Bahnneubau), U3 (ebenfalls U-Bahnneubau, sowie die Linie U4 (ehemals Stadtbahn) werden mit 2,9 Meter breiten U-Bahnzügen betrieben. Die gleichen Züge fahren auch auf der kurzen Linie U2, die aus einer U-Straßenbahn-Strecke hervor ging. Anders dagegen die U6: Diese Linie ging ebenfalls aus einer Stadtbahn hervor, wobei aus verschiedenen Gründen eine Profilanpassung an das U-Bahnsystem nicht möglich war. Hier kommen Züge in den Abmessungen der Straßenbahn zum Einsatz.

Amsterdam

Interessant ist die Metro von Amsterdam: Sie entstand in den 70er Jahren zunächst bestehend aus einer sich gabelnden Stammstrecke (Linien 53 und 54). Die Fahrzeuge dieser Linien sind 3,0 Meter breit. Später kam eine weitere Linie (50) hinzu, die halbringförmig um die Stadt herum führt. Auf ihr kommen geringfügig schmalere Züge (2,6 Meter) zum Einsatz, da man erkannte, dass die ursprünglichen Metro-Parameter sich als zu großzügig und teuer erwiesen haben. Die Züge dieser Linie können ohne weiteres auch auf der alten Stammstrecke eingesetzt werden, was langfristig auch angestrebt wird und im Außenbereich bereits heute stattfindet.

Bemerkenswert aber ist die vierte Linie, eine sogenannte "Sneltram": Hierbei handelt es sich um eine Linie mit straßentauglichen Stadtbahn-Zügen, die im Zentrum der Stadt die alte Stammstrecke nutzen, im Außenbereich (Richtung Amstelveen) auf einer normalen Schnellstraßenbahn-Trasse fahren können. Diese Züge entsprechen etwa dem Fahrzeugprofil der dritten Linie, verfügen aber zusätzlich über Dachstromabnehmer für die Straßenbahnstrecke, außerdem über klappbare "Blumenbretter" zum Profilausgleich auf der alten Stammstrecke. Der Systemwechsel von Oberleitung auf Stromschiene findet in der Station Zuid/WTC statt - ein interessantes Schauspiel!

Hamburg

Zum Schluss sei hier noch die U-Bahn in Hamburg erwähnt: Dort gibt es drei U-Bahnlinien. Zwar sind die Fahrzeuge grundsätzlich auf allen Linien frei einsetzbar, dennoch wurden und werden sie zum Teil liniengebunden eingesetzt: Auf der Linie U1 fahren heute grundsätzlich die vierteiligen Züge der Bauart DT-4. Gelegentlich werden auch die dreiteiligen Einheiten des Typs DT-3 eingesetzt. Somit können 8-Wagenzüge (DT-4) oder 9-Wagenzüge (DT-3) gebildet werden, hierauf sind die Bahnsteiglängen ausgelegt. (Fast 30 Jahre lang sind die DT-3er grundsätzlich nur auf der U1 eingesetzt worden, nie woanders.)

Auf der U2 kommen ebenfalls generell die Züge des Typs DT-4 zum Einsatz, unterstützt von den zweiteiligen Zügen des Typs DT-2. Hier sind ebenfalls 8-Wagenzüge möglich. Anders dagegen die Linie U3, die zum Teil kürzere Bahnsteige besitzt: Hier ist der Einsatz von längstens 6-Wagenzügen möglich. Daher verbietet sich auf dieser Linie ein sinnvoller Einsatz des vierteiligen Typs DT-4. Hier fahren zumeist nur DT-3er und DT-2er. Nur in äußerst seltenen Fällen sind DT-3er jemals auf der U2 zum Einsatz gekommen. Mittelfristig wird es wieder zu einer klaren Trennung kommen: U1 und U2: typenrein DT-4; U3: typenrein DT-3