Berliner U-Bahn-Lexikon

Teil 2: L - Z

L

La

Schriftliche Aufzeichnung aller

Langsamfahrstellen im Netz der Berliner U-Bahn. Erscheint für das Fahrpersonal

in Neuauflagen je nach Bedarf.

LDU

Lagedienst U-Bahn

Leitstelle für den gesamten Betriebsablauf bei der U-Bahn.

Früher "VUM" genannt.

Leitgebel, Wilhelm ( - ?)

Städtischer Beamter in Wilmersdorf

Entwarf zwischen und sämtliche Bahnhöfe der Wilmersdorfer U-Bahn,

(U1, von Hohenzollernplatz bis einschließlich Breitenbachplatz) sowie auf

Wunsch und Kosten der Stadt Wilmersdorf einen Zugang des Bahnhofs Nürnberger

Platz.

Leopoldtunnel

Siehe C-G-Tunnel

LEW

VEB Lokomotivbau und Elektrotechnische Werke Hans Beimler Hennigsdorf

LEW baute für die Ost-Berliner U-Bahn vor allem die Züge der Bauarten G.

LEW war vor dem 2. WK ein Produktionsstandort der AEG, wurde dies auch nach der

Wende wieder, bevor die AEG von Daimer-Crysler übernommen wurde und daraus der

Transporttechnikkonzern "Adtranz" wurde.

Lindentunnel

eröffneter, von der GBS gebauter Straßenbahntunnel zur Unterquerung der

"Linden". außer Betrieb genommen. Ursprünglich war der Tunnel

viergleisig, wobei sich beide Gleisgruppen in südlicher Richtung in zwei Einzeläste

aufteilten. Der Ostzweig wurde bereits außer Betrieb genommen.

Linke und Hofmann

Dieses in Breslau ansässige Unternehmen baute für die Hochbahngesellschaft und

die BVG zwischen und vorwiegend Großprofilzüge.

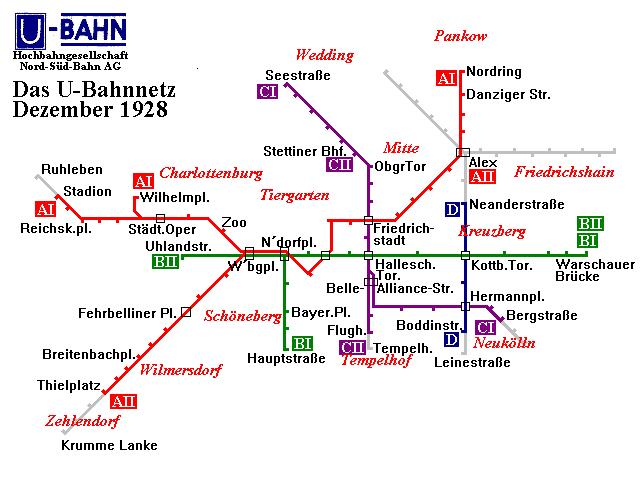

Linienbezeichnungen

L. in der heutigen Form sind seit März üblich. Damals wurden für die

existierenden neun Linien West-Berlins numerische Linienbezeichnungen eingeführt.

wurden sie bundeseinheitlich durch ein "U" ergänzt, was aber in

erster Linie mit der damaligen S-Bahnübernahme zu tun hatte. Seit

bestanden bereits Lücken für die Ostberliner Linien, falls es zu einer

Vereinigung der Verkehrsnetze kommen sollte. Dieser Planung entsprechend wurden

die Ostberliner Strecken im Juli eingegliedert.

Zwischen und gab es

Linienbezeichnungen bestehend aus Buchstaben zuzüglich römischer Ziffern.

Eine Buchstabenlinie war die Hauptstrecke, römisch dagegen wurden die

Zweigstrecken bezeichnet. Ab aber verschwamm dieses ursprünglich klare

System, da sich die Fahrgastströme verändert haben. Dies bewog die BVG-West

dazu, dieses Bezeichnungssystem -zumindest in der Öffentlichkeit-

aufzugeben. Intern behielten die Bezeichnungen aber ihre Funktion.

LISI

Integriertes Leit-,

Informations-

und SIcherungssystem

LISI ist das EDV-gestützte Leitsystem der U-Bahn mit den beiden

Hauptkomponenten Zuglaufüberwachung und Stellwerks-Fernsteuerung. Die

Zuglaufüberwachung ist mittlerweile für alle U-Bahnlinien realisiert, womit

jederzeit jeder Zug im Netz lokalisiert werden kann. Die

Stellwerks-Fernsteuerung ist zum Jahresende ebenfalls netzweit

funktionsfähig. Im Sommer fehlen nur noch die Linien U6 und U9. Somit ist

es möglich, den Zugbetrieb komplett von der Hauptverwaltung aus zu überwachen

und gegebenenfalls zu beeinflussen.

LZB 500

Von der Fa. Siemens entwickeltes Steuersystem für den vollautomatischen (und

theoretisch fahrerlosen) U-Bahnbetrieb. Wurde in Berlin ab erprobt und von

bis regelmäßig auf der U9 angewendet.

Die "Linien-Zug-Beeinflussung" erfolgte über Impulse durch ein im

Gleis verlegten Kabel als Antenne.

M

M-Bahn

Im Jahre wurde in Berlin eine

Magnetschwebebahn in Betrieb genommen. Sie fuhr zwischen dem U-Bahnhof

Gleisdreieck (unterer Bahnsteig) und der Landwehrkanalbrücke auf den alten

Hochbahnviadukten von . In dieser Zeit diente die Bahn nur

Erprobungszwecken. Ab wurde die Strecke Richtung Norden erweitert und auf

einer eigenen Pfeilerstrecke bis zum Kemperplatz erweitert. Die gesamte Strecke

war zweigleisig angelegt und erhielt die beiden zusätzlichen Haltepunkte "Bernburger

Straße" und "Kemperplatz".

Nach mehreren Zwischenfällen konnte der öffentliche Versuchsbetrieb (als "M-Bahn" bezeichnet) im Sommer aufgenommen werden. Mitte Juli erhielt die M-Bahn die offizielle Betriebsgenehmigung der Technischen Aufsichtsbehörde und wurde somit entgeltpflichtiges Regelangebot der BVG. Zuvor war die Benutzung kostenfrei. Am 1. August jedoch wurde dieses interessante Verkehrsmittel wieder stillgelegt und später demontiert, da die zum Teil genutzte Hochbahntrasse am Gleisdreieck für die Wiederinbetriebnahme der U2 benötigt wurde.

Über längere Zeit wurden die Gleisanlagen und Fahrzeuge für eine neuerliche Verwendung an anderem Ort zwischengelagert, doch hat sich der Berliner Senat zwischenzeitlich von diesen Plänen und somit vom Inventar getrennt. Es war eine zeitlang ernsthaft in Erwägung gezogen worden, das komplette West-Berliner Kleinprofil-U-Bahnnetz auf M-Bahntechnik umzustellen.

Mäusetunnel

Fußgängertunnel als Verbindungsweg

zwischen den beiden Bahnsteigen der U2 und U6 im U-Bhf. Stadtmitte.

Magistratsschirm

Umgangssprachlich ältere Bezeichnung für

einen Hochbahnviadukt unter dem man entlang spazieren kann.

Manometer

Ein Manometer ist ein Gerät zur Druckmessung. Auf dem Fahrerpult befindet sich

z. B. das Doppelmanometer. Es zeigt sowohl den Druck in der Füllleitung als

auch den Druck in der Bremssteuerleitung an.

Mariendorfer Strecke

eröffnete U6 von Tempelhof nach

Alt-Mariendorf

Marmor

Der Baustoff Marmor war in Berlin bei der Ausgestaltung von U-Bahnhöfen

normalerweise nie üblich. Eine Ausnahme bildet der U-Bhf Mohrenstraße: Dieser

im krieg völlig zerstörte U-Bahnhof erhielt bei seinem Wiederaufbau eine

Vollverkleidung mit verschiedenfarbigen Marmorplatten, die sämtlich aus der

abgerissenen benachbarten Reichskanzlei stammten. Der Bahnhof ging in dieser

Form mit dem Namen Thälmannplatz am 18. August wieder in Betrieb.

Mehrzweckbauten

Die beiden U-Bahnhöfe Pankstraße und Siemensdamm sind sogenannte

Mehrzweckbauten. Sie können im Krisenfall als öffentliche Schutzräume dienen.

Hierzu besitzen die Bahnhofsbauten entsprechende Ausrüstungen: Schutztore können

sämtliche Zugänge sowie auch die Streckentunnel gasdicht verschließen. Eine

Luftfilteranlage sowie ein Trinkwasser-Tiefbrunnen ergänzen die Ausstattung. In

Nebenräumen sind zusammensteckbare Feldbetten vorhanden. Die volle Leistungsfähigkeit

aber erreichen die Anlagen erst, wenn je zwei Sechswagenzüge im Bahnhofsbereich

abgestellt sind. Pankstraße, fertiggestellt, ist für 3.300 Personen

ausgelegt, Siemensdamm dagegen wurde fertig und fasst 4.500 Personen. Es

gehört allerdings in das Reich der Legenden, dass die Bauwerke einen

Atombombenangriff unbeschadet überstehen würden. Noch heute werden die

Schutztore in regelmäßigen Abständen auf ihre technische Gangbarkeit hin

untersucht.

Meldelampe

Das Aufleuchten einer Meldelampe signalisiert dem Zugfahrer eine Zustandsänderung

eines Gerätes am Zug. Wenn z. B. die rote Meldelampe "Automat"

aufleuchtet, ist mindestens ein Starkstromautomat des Zuges ausgeschaltet. In

welcher Einheit dies der Fall ist, erkennen Sie allerdings nur an der >

Kennlampe.

Metro

International üblicher Einheitsbegriff für eine Stadtschnellbahn im

Sinne einer U-Bahn. Nur im französisch-sprachigen und im osteuropäischen Raum

hat sich dieser Begriff auch im allgemeinen Sprachgut durchgesetzt. Der Begriff

"Metro" entstand um in Paris als Abkürzung für "Metropolitain

Chemin de Fer".

Siehe auch "preMetro"

Ministerfahrt

Am 15. Februar fand in Berlin die sogenannte Ministerfahrt statt. Auf

dieser Fahrt wurde den Ministern und öffentlichen Vertretern die neue Berliner

Hochbahn vorgeführt. Näheres: Siehe Bericht

im Berliner Lokalanzeiger

Mittelbahnsteig

Ein M. liegt stets zwischen den beiden

Hauptgleisen einer U-Bahnlinie. Man erreicht also von diesem Bahnsteig aus die

U-Bahnzüge in beide Fahrtrichtungen. Auch "Inselbahnsteig" genannt.

Ein U-Bahnhof mit M. ist zum Beispiel der U-Bahnhof Hansaplatz (U9). In Berlin

überwiegen Bahnhöfe mit Mittelbahnsteigen.

(siehe auch "Seitenbahnsteig")

Modellbahn

In der U-Bahn-Ausbildungsstätte an der Turmstraße gibt es eine H0-Nachbildung

der Linie U9. Allerdings besteht sie nur aus der Strecke Spichernstraße -

Schulstraße und entspricht somit dem Zustand von , wenn es auch den U-Bhf.

Schulstraße nie gab. An dieser Anlage können alle Arten von im U-Bahnalltag

vorkommenden Störungen simuliert werden. An ihr wurden ganze Generationen von

Zugabfertigern ausgebildet.

Möhring, Bruno ( -

) und Sohn Rudolf

Architekt Bruno entwarf u.a. die Schwebebahn-Haltestelle Döppersberg in

Wuppertal. Für die Berliner U-Bahn entwarf er den Hochbahnhof Bülowstraße.

Sein Sohn Rudolf verlängerte die Hallenkonstruktion.

Moskauer Züge

Im Spätsommer hatte die BVG 120 U-Bahnwagen als > Reparation an die

Moskauer Metro abzugeben. Hierbei handelte es sich um zwischen und

gebaute C-Wagen der 18-Meter-Bauart. Die Züge wurden den Moskauer Verhältnissen

angepasst und bis etwa dort eingesetzt. Die Züge eigneten sich gut für

den Einsatz in Moskau, da dort in den Abmessungen vergleichbare Züge eingesetzt

wurden. Das ist kein Zufall, denn die eröffnete Moskauer Metro hatte die

Berliner U-Bahn zum Vorbild. Die Abgabe der 120 U-Bahnwagen war nicht die

einzige Reparationszahlung seitens der BVG.

Motorwagen

Vollmotorisierter Triebwagen ohne Führerstände.

Diese Wagen durften stets nur in der Zugmitte eingesetzt werden und eigneten

sich vornehmlich in langen Zügen (6-8-Wagenzügen)

Zuggattungen: A-I, A-II

Motzstraßenbahnhof

Hierbei handelt es sich um den Bahnhof Nollendorfplatz der Schöneberger U-Bahn.

Dieser von Anfang an provisorische Bahnhof wurde eröffnet und im Oktober

durch den heutigen Bahnhof ersetzt und somit geschlossen.

Münchner U-Bahn

Nach Berlin und Hamburg erhielt München im Jahre die dritte U-Bahn

Deutschlands. Der Bau einer U-Bahn in München wurde bereits seit

diskutiert, aus wirtschaftlichen Gründen aber immer wieder verschoben. Erst

wurde nahe der Innenstadt ein Streckentunnel für ein S-Bahn-ähnliches

Verkehrsmittel begonnen, der aber wegen des ausgebrochenen Krieges nicht

vollendet wurde. In den 50er Jahren wurde der Bau einer U-Straßenbahn

angedacht, mit deren Bau begonnen werden sollte. Aufgrund

der enormen Verkehrsprobleme und der chronisch überlasteten Straßenbahn in der

Bayerischen Metropole entschied sich der Stadtrat im Jahre zum Bau einer

echten U-Bahn wie sie in Hamburg und Berlin existiert, mit deren Bau im Folgejahr begonnen wurde.

Zunächst war nur der Bau

einer Nord-Süd-Linie vorgesehen, doch erweiterte man den Bau, als München

die

Olympia-Zusage für erhielt. So konnte rechtzeitig vor Beginn der Olympiade

nach der ersten Linie eine zweite U-Bahnlinie, die "Olympia-Linie",

eröffnet werden. Seither wurde unablässig und mit atemberaubendem Tempo das

Streckennetz erweitert: Kaum ein Jahr verging, ohne dass nicht mindestens eine

neue U-Bahnstrecke fertig gestellt wurde.

Heute umfasst das Münchner U-Bahnnetz eine Streckenlänge von etwa 80 Kilometern mit sechs betriebenen Linien, die sternförmig das gesamte Stadtgebiet erschließen und in der Innenstadt auf drei Stammstrecken gebündelt sind und fast ausschließlich unterirdisch verlaufen. Die älteren Bahnhöfe wurden sehr schlicht und nach einheitlichen Plänen gestaltet und wirken dadurch sehr monoton. Bei den jüngeren Bahnhöfen dagegen wurden architektonisch sehr mutige Entwürfe ausgeführt, die unbedingt sehenswert sind. München leistet sich auf den neueren U-Bahnhöfen den Luxus, auf jede Art der kommerziellen Werbung in den Bahnsteighallen zu verzichten. Erwähnenswert ist, dass inzwischen fast alle U-Bahnhöfe über Aufzüge verfügen und somit behindertengerecht ausgebaut sind. Die Münchner U-Bahn wurde zum technischen und betrieblichen Vorbild für die fast zeitgleich entstandene Nürnberger U-Bahn, die im März eröffnet wurde. Es werden, von der Farbgebung abgesehen, fast baugleiche U-Bahnzüge eingesetzt.

Projekte:

Der eröffnete U-Bahnhof Marienplatz wird derzeit mit großen technischen

Aufwand umgebaut, da der Bahnhof den enormen Pendlerströmen schon lange nicht

mehr gewachsen war: Unter dem Rathaus werden hierzu gegenwärtig wesentlich

erweiterte Bahnsteighallen gebohrt.

Derzeit erfolgt der Bau von zwei Strecken: Die U6 wird im Auftrage der Stadt

Garching bis zur TU erweitert. Fertigstellung soll sein. Im Westen wird die

U3 ab Olympia-Zentrum bis zum Georg-Brauchle-Ring erweitert. Eröffnung ist

. Später ist eine Weiterführung bis nach Moosach vorgesehen, die

fertig sein soll. Langfristig ist der Bau einer Strecke nach Englschalking (U4),

nach Pasing (U6) und nach Martinsried (U6), einem Vorort, vorgesehen. Dann wird

das Netz rund 110 Kilometer lang sein und somit Hamburg in der Streckenlänge

knapp überrundet haben. München hat dann das zweit-größte U-Bahnnetz

Deutschlands! Diese Strecken sind zum Teil umstritten, da jene Stadtgebiete von

der Straßenbahn erschlossen sind oder werden können. Die Martinsried-Strecke

wird von jener Gemeinde finanziert. Aufgrund des bereits vorbildlichen und sehr

ausgedehnten Streckennetzes sind einige weitere Planungen zunächst zu den Akten

gelegt worden, wie z. B. der Bau der Geiselgasteig-Strecke ab Mangfallplatz.

Mutter-Uhr

Alle Uhren in den Anlagen der Berliner U-Bahn werden von einer zentralen

Mutter-Uhr gesteuert. Hiermit wird erreicht, dass alle Uhren den absolut

gleichen Gang haben. Die Mutter-Uhr steht in der Uhrenzentrale in der

Hauptverwaltung.

Mutz-Keramik

Keramische Werkstätten Richard Mutz & Rother in Liegnitz (heute: Legnica,

Polen)

Charakteristisch für "Mutz-Keramik" ist die ungleichmäßige Farb-

und Oberflächenbeschaffenheit der einzelnen verwendeten Fliesen. Mutz-Keramik

ist auf den alten Wilmersdorfer Bahnhöfen (U1: v.a. Fehrbelliner Platz) und Schöneberger

Bahnhöfen (dort v.a. Bayerischer Platz) verbreitet und noch heute anzutreffen.

N

Nachtverkehr

Auf den Linien U12 und U9 findet seit

in den Wochenendnächten ein regelmäßiger U-Bahnnachtverkehr statt. Bereits in

den 50er Jahren gab es im Ostteil der Stadt einen U-Bahnnachtverkehr. Seit Juni

wird auf fast allen U-Bahnlinien in den Wochenend-Nächten ein

durchgehender Nachtverkehr im Viertelstundentakt geboten.

Neuköllner Zweig

Zweigstrecke der Nord-Süd-Bahn, zwischen

Mehringdamm und Grenzallee, eröffnet zwischen und 30.

Heute Bestandteil der Linie U7.

Neuzeit-Grotesk

Bei der BVG-West in den 50ern und frühen 60ern übliche Schrifttype. Wurde in

vielen Publikationen und Netzspinnen verwendet. Diese Schrift tauchte erstmals

in den 20ern auf den Bahnhofschildern der heutigen U8 auf. Leider ist diese schöne

klare Schrift etwas aus der Mode gekommen.

Schrifttype "Neuzeit-Grotesk"

Netzspinne

Graphische und meist farbige Darstellung des U-Bahnnetzes in den Fahrzeugen und

auf Bahnhöfen, bzw. Publikationen. Die erste Netzspinne im heutigen Sinne

tauchte für die Berliner U-Bahn in den ausgehenden 20er Jahren auf. Der lineare

Netzplan, dessen Vorbild ein elektrischer Schaltplan war, wurde erstmalig für

die Londoner U-Bahn in den 20er Jahren entworfen, setzte sich für ähnliche

Schnellbahnnetze in kurzer Zeit weltweit durch.

Der Begriff "Netzspinne" wurde vom Berliner Volksmund anfänglich für

den spinnenartigen S-Bahnnetzplan geprägt.

niveaufreie Verzweigung

Streckenkonstruktion, an der sich zwei Strecken in verschiedenen Ebenen mittels

Rampen verzweigen. Es ist die übliche Verzweigungsform bei der Berliner U-Bahn.

Beispiel hierfür ist die Streckenverzweigung der U6 und U7 nördlich und südlich

des Bahnhofs Mehringdamm.

niveaugleiche Verzweigung

Streckenkonstruktion, an der sich zwei Strecken über Gleiskreuzungen in

gleicher Ebene verzweigen. Dies ist bei der Straßenbahn üblich. Bei der

Berliner U-Bahn sind solche Verzweigungen nie gebaut worden. Die einzige

deutsche "U-Bahn", die solche Verzweigungen kennt, ist die Stadtbahn

in Köln. (z. B. Appelhoffplatz)

Nockenschaltwerk

Einrichtung zur Steuerung der Fahrgeschwindigkeit eines U-Bahnzuges. Der

Fahrstrom wird mit Hilfe einer Schaltwalze und zugehörigen Schaltnocken im

Verlauf des Anfahrens über eine zunehmend kleinere Anzahl von Widerständen den

Fahrmotoren zugeführt. In den Widerständen wird der überschüssige Strom

vernichtet bzw. zur Heizung des Fahrgast-Innenraumes genutzt. Diese Steuerung

war bei den bis gebauten U-Bahnzügen üblich.

Nord-Süd-Bahn

Erste Großprofil-Linie der Berliner U-Bahn.

Eröffnet im Januar zwischen Halleschem Tor und Zinnowitzer Straße. Im

engeren Sinne zählt der U6-Abschnitt Mehringdamm - Seestraße zur Nord-Süd-Bahn.

(Nicht zu verwechseln mit der Nord-Süd-S-Bahn oder bahnamtlich "Nordsüdbahn")

Nordsüdbahn-AG

Am 2. Mai gegründetes städtisches

Unternehmen, sollte eigentlich den U-Bahnbetrieb auf der heutigen U6 führen,

war faktisch aber nur für den Bau neuer Strecken verantwortlich. Gehörte ab

zur BVG und wurde am 1. April aufgelöst.

Nordsüdbahnform

Vor dem Zweiten Weltkrieg übliche Bezeichnung für das Großprofil im

Allgemeinen, speziell auch für die Fahrzeuge des Großprofils, wobei es hier

noch eine nachfolgend genannte Unterscheidung gab. Im Ggs. zur > Hochbahnform

Nordsüdbahnform I

Bezeichnung für die ab beschafften 13 Meter langen Großprofilzüge der

Bauart B. Diese Bezeichnung war ab etwa üblich.

Nordsüdbahnform II

Bezeichnung für die ab beschafften 18 Meter langen Großprofil-Probezüge

der späteren Bauart C.

Nordringlinie

U-Bahn- und Hochbahnstrecke zwischen

Alexanderplatz und Schönhauser Allee, eröffnet im Juli .

Notausstieg

Notausstiege dienen zum direkten Verlassen des Tunnels in besonderen Gefahrfällen,

wenn keine andere Möglichkeit der Bergung besteht. Zwischen zwei Bahnhöfen

befindet sich in aller Regel ein Notausstieg. Notausstiege sind durch Schilder

kenntlich gemacht, bzw. bei eingeschaltetem Tunnellicht an den blauen Lichtern

erkennbar.

Nürnberger U-Bahn

Nach Berlin, Hamburg und München erhielt Nürnberg die vierte U-Bahn

Deutschlands, die im Jahre den Betrieb aufnahm. Lange wurde in Nürnberg

der Bau einer U-Straßenbahn diskutiert, doch wegen der hohen zu erwartenden

Pendlerströme zwischen der Innenstadt und dem südöstlich gelegenen

Neubaustadtteil Langwasser entschied sich die Stadtverwaltung für den Bau einer

"echten" U-Bahn. Hierbei nutzte man die Erfahrungen beim Münchner

U-Bahnbau und lehnte die Nürnberger U-Bahn technisch weitestgehend an die

Münchner U-Bahn an. Dies zeigt sich u. a. an den so gut wie baugleichen

U-Bahnzügen. Es war sogar möglich mit München eine Art

"Fahrzeugunion" zu bilden: Nürnberger Züge liefen zur Olympiade

auf dem Münchner Streckennetz, und umgekehrt liefen Münchner Züge auch schon

mal in Nürnberg. Hierbei war sogar ein elektrischer Zusammenlauf aus gemischten

Zügen möglich. Die dunkelroten Nürnberger Züge (in München

blau/weiß) verfügen über einen Hilfsstromabnehmer auf dem Dach für

Werkstattfahrten, den die Münchner Wagen nicht haben. Der einzige wirkliche

Unterschied zur Münchener U-Bahn sind die rund

ein Drittel kürzeren Bahnsteige in Nürnberg: Während in München daher

6-Wagenzüge möglich sind, können min Nürnberg nur 4-Wagenzüge eingesetzt

werden.

Als erstes wurde die Linie U1 von Langwasser in Abschnitten in die Innenstadt

eröffnet, danach in mehreren Abschnitten nach Nordwesten in die Vorstadt

Fürth. Anschließend wurde die U2 von Südwesten durch die Innenstadt nach

Nordosten gebaut, die schließlich bis zum Nürnberger Flughafen reicht.

Projekte:

Schlagzeilen in der Fachpresse macht Nürnberg gerade mit dem Bau einer dritten

U-Bahnlinie, die -erstmalig in Deutschland- vollautomatisch verkehren wird. Die

U3 soll eröffnet werden. Sie wird später an beiden Enden noch

verlängert. Da die U3 Streckenteile der U2 mitbenutzen wird, ist mittelfristig

daran gedacht, auch die U2 auf vollautomatischen Betrieb umzustellen. Hierzu ist

die Beschaffung eines neuen Wagenparks im Gange. Eine Umstellung der U1 auf

automatischen Betrieb ist erst dann aktuell, wenn der alte Wagenpark durch

Neubauten ersetzt wird, also frühestens in etwa 30 Jahren. Derzeit sind

Streckenerweiterungen bei der U2 nicht vorgesehen. Die Stadt Fürth hingegen, wo

die U1 endet, wird die Strecke auf eigene Kosten noch erweitern: Sie soll in

zwei Abschnitten fertig gestellt werden. Danach ist der Endausbau der

Nürnberger U-Bahn erreicht. Weitere Planungen, die es durchaus gab, sind nicht

mehr aktuell, da Nürnberg die bestehende Straßenbahn behalten wird und hiermit

die für eine U-Bahn ursprünglich vorgesehenen Stadtteile erreicht

NVZ

Nebenverkehrszeit

Betriebszeit während des Tages außerhalb des Berufsverkehrs. Gemeint ist die

Zeit von etwa 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie ab 19.00 Uhr.

O

Ölkanne

BVG-umgangssprachlich für den Schmierzug.

Dieser Zug wurde telefonisch von Bahnhof zu Bahnhof durchgemeldet: "Pass

auf, um soundso viel Uhr kommt die Ölkanne" Heute finden diese Meldungen

nur noch von Stellwerk zu Stellwerk statt. Die aber sagen nicht Ölkanne!

(D-Einheit /) Siehe Schmierzug-Bericht

Östliche Stammstrecke

Erste U-Bahnstrecke Berlins. Wurde im

Februar zwischen der Oberbaumbrücke und dem heutigen Gleisdreieck eröffnet.

(Stralauer Tor - Potsdamer Platz)

Offene Bauweise

In Berlin üblicherweise praktizierte

Bauweise von U-Bahntunneln, wobei eine Baugrube ausgehoben wird, in dem anschließend

der U-Bahntunnel entsteht. In Berlin wurde diese Bauweise im Laufe der

Jahrzehnte spezialisiert und an die geologischen Gegebenheiten angepasst, so

dass man von der "Berliner Bauweise" spricht, die sich zum Beispiel

von der "Hamburger Bauweise" unterscheidet.

Orientexpress

Umgangssprachliche Bezeichnung aus den 70ern

und 80ern für den Ostteil der Linie 1 durch Kreuzberg, wo es einen relativ

hohen türkischen Ausländeranteil gab.

Osloer Tunnel

D-G-Tunnel, befindet sich zwischen den

U-Bahnhöfen Nauener Platz und Franz-Neumann-Platz und verbindet am U-Bahnhof

Osloer Straße die Linien U8 und U9 miteinander.

Ost-Dora

Bezeichnung für die /89 an die BVG-Ost abgegebenen Züge der Bauart

D.

(ex D 57 und D 60)

P

Pankower U-Bahn

Im engeren Sinne die Strecke der U2 nördlich

des Bahnhofs Schönhauser Allee, im weiteren Sinne die U2 ab Alexanderplatz

Pastorenkurve

Streckenabschnitt der Hochbahn an der Bülowstraße,

wobei die Bahn einen Bogen um die Lutherkirche macht.

Pendelbetrieb

Betriebsform im Ausnahmefall im Bereich von

Baustellen. (War auch nach dem WK II über längere Zeit üblich.

Ein Zug pendelt zwischen bestimmten Bahnhöfen auf einem Gleis hin und her. Im

Gegensatz zum Umlaufbetrieb.

Perlschnur

Graphisch farbig dargestellter Verlauf einer oder mehrerer U-Bahnlinien mit sämtlichen

Bahnhöfen und Umsteigebeziehungen. Perlschnüre sind in den U-Bahnzügen über

den Fahrgasttüren richtungskorrekt angebracht. Richtungskorrekt bedeutet, dass

z. B. das südliche Ende einer U-Bahnlinie tatsächlich Richtung Süden zeigt.

Polarität

Die U-Bahn benötigt zum Betrieb 750 Volt Gleichstrom. Der Stromkreis von der

Energiequelle (Unterwerk) wird geschlossen durch die Stromzuführung über die

Stromschiene und die Fahrschiene zu den Fahrzeugen. Im Kleinprofil wird der

Pluspol über die Stromschiene geführt und der Minuspol über die Fahrschiene.

Im Großprofil ist dies genau umgekehrt. (Zwischen und entsprach die

Polarität der Ost-Berliner Kleinprofillinie A dem Großprofil, somit der Linie

E)

Jeder weiß, dass das Berühren der Stromschiene tödliche Folgen hat. Dieser

Umstand würde auch auf die Fahrschiene zutreffen, da sie genauso unter Strom

steht. Die tödliche Gefahr besteht bei der Fahrschiene nur deshalb nicht, weil

Fahrschienen grundsätzlich geerdet sind.

Pony

BVG-Jargon für einen aus zwei Wagen

bestehenden Kurzzug. (Üblich auf der U4)

Potsdamer Straße

BVG-umgangssprachliche Bezeichnung für die BVG-Hauptverwaltung

PreMetro

International einheitlicher Begriff für

eine Stadtschnellbahn, die aus einer Straßenbahn heraus entwickelt wurde und

nur auf Abschnitten als U-Bahn betrieben wird. Zumeist ist eine PreMetro nur ein

Zwischenstadium, bevor dieses Verkehrsmittel zu einer reinen U-Bahn ausgebaut

wird. So geschehen in Frankfurt/M. bei der dortigen U4. Der deutsche Begriff für

eine PreMetro ist "Stadtbahn". Stadtbahnen verkehren u.a. in Hannover,

Frankfurt, Essen, Köln und Stuttgart.

Preußische Kappen

Typisch auf den Kleinprofil-Altbaustrecken sind die Tunneldecken aus Wölbkappen.

Sie sind jeweils zwischen zwei Stahlträgern eingefasst. In gleicher Form sind

viele Bahnhofsdecken gestaltet. Mit Ausnahme der Wilmersdorfer U-Bahnhöfe (U1)

sind fast alle Altbaubahnhöfe des Kleinprofils mit Preußischen Kappen

ausgestattet.

Prototyp

U-Bahnwagen oder U-Bahnzug einer neuen Generation. Hierbei handelt es sich um

Vorserienzüge, das heißt um Züge, die zunächst mit der Waggon-Industrie

zusammen entwickelt wurden und als Einzelstück gebaut und zunächst in der

Praxis, auch mit Fahrgästen, getestet werden. Ein Prototyp zum Beispiel war die

Einheit 2500/2501, die als neue Baureihe F eingruppiert wurde. Ab

wurde dieser Zug fast unverändert in Serie gebaut.

Pumpensumpf

Grubenartige Vertiefung im U-Bahntunnel, in dem das gesamte Grund-, Regen- und

Brauchwasser gesammelt wird und ab einem gewissen Pegelstand mittels Pumpen in

die städtische Kanalisation entsorgt wird.

Putzarchitektur

Architektonische Ausgestaltung, wobei auf Wandfliesen in jeder Form (meist aus

Kostengründen) verzichtet wird und dafür die Wandflächen durch Hervorhebung

von Friesen, Rahmen und ähnlichem aufgelockert wird. Alfred Grenander

gestaltete mit Hilfe der Putzarchitektur die Bahnhöfe der > Nord-Süd-Bahn

(Heute: U6). Viele Bahnhöfe dieser Art sind heute noch erhalten.

R

RAW Schöneweide

Das Reichsbahnausbesserungswerk hat für die

Berliner U-Bahn seit den 50er Jahren Wartungsarbeiten übernommen. Hier wurden

alle U-Bahnwagen der BVG-Ost hauptuntersucht. Außerdem wurden hier die

allermeisten U-Bahnwagen des Typs E-III gebaut.

Reparationen

Im Völkerrecht seit dem 1. Weltkrieg

Begriff für materielle oder finanzielle Leistungen, die eine besiegte Seite der

Siegermacht als Ersatz für die Kriegsfinanzierung erbringen muss. Beide

deutschen Staaten hatten nach Ende des 2. Weltkriegs an die Siegermächte

Reparationsleistungen zu erbringen. Mit Beginn des Marshallplans im Jahre

wurden materielle Leistungen nicht mehr erwartet, stattdessen erbrachte die

Bundesrepublik noch bis Geldbeträge als Wiedergutmachung auch für Gräueltaten

am jüdischen Volk. Die Ostzone bzw. die spätere DDR hatte noch viele Jahre

Reparationsleistungen an die Sowjetunion zu erbringen.

Auch die BVG hatte Reparationsleistungen zu erbringen: Im Spätsommer gab die BVG 120 U-Bahnwagen des Typs C an die Moskauer Metro ab. Siehe > Moskauer Züge

Reuter, Ernst ( - )

Regierender Bürgermeister von Berlin ( - )

Der in Apenrade geborene R. wuchs in Friesland auf und kam über Umwege

nach Berlin. Seit gehört er, nach einem Intermezzo bei der KPD, der SPD

an. Seit gehört er als Stadtrat für Verkehrsfragen dem Magistrat von

Berlin an. In dieser Zeit sorgte er für eine Überführung der privaten

Verkehrsträger in städtische Hand und anschließend für die Gründung der

BVG. Auch entstanden auf seine Initiative hin in dieser Zeit sehr viele

U-Bahnbauten. verließ er Berlin, um in Magdeburg Oberbürgermeister zu

werden. Die Nationalsozialisten enthoben ihm des Amtes und sperrten ihn ins

Konzentrationslager Lichtenburg. Nur der Fürsprache englischer Freunde zufolge

wurde er aus der Haft entlassen, woraufhin er Deutschland verließ.

Zunächst ging er nach London und kurz darauf nach Ankara, wo er für die

türkische Regierung tätig war. Schon äußerte er die Befürchtung, dass

es Krieg geben wird und es anbetracht der zu erwartenden Trümmerberge viel

Arbeit geben wird. Er sollte recht behalten. Ende kam er wieder nach

Deutschland zurück und war kurze Zeit in Hannover, bevor er wieder nach Berlin

ging. Hier war er wieder für Verkehrsfragen zuständig, ehe er zum

Oberbürgermeister von Groß-Berlin gewählt wurde. Die Sowjets aber

verhinderten seine Amtsaufnahme, weshalb er zunächst von Louise Schröder und

Ferdinand Friedensburg vertreten werden musste. Legendär wurde R. mit seiner am

9. September gehaltenen Rede anlässlich einer Kundgebung vor dem

Reichstag, als er die "Völker der Welt" anhielt, die Stadt nicht

preiszugeben - es war die Zeit der Blockade. Nachdem der Magistrat gespalten

war, konnte Reuter als Oberbürgermeister für die Westsektoren sein Amt

aufnehmen. Neben den vielen Problemen in diesen Jahren, sorgte er auch wieder

für die Aufnahme von U-Bahnbauarbeiten, die kurz nach seinem Tode begannen.

Ernst Reuter während seiner Rede

"An die Völker der Welt" Sept.

Rheingau-Viertel

Um begonnenes gehobenes Wohngebiet für die gutbürgerliche Wilmersdorfer

Stadtbevölkerung. Anfänglich als Wohngebiet "Wilmersdorfer Südgelände"

bezeichnet. wurde zur Erschließung unter gleichzeitigen Verzicht auf Straßenbahnen

die > Wilmersdorfer U-Bahn eröffnet. Über ein Siedlungsfragment um den Rüdesheimer

Platz kam das Projekt vor dem WK I nicht hinaus. Erst in den 20er und 30er

Jahren konnte die Siedlung, allerdings baulich bescheidener, vollendet werden.

Weite Siedlungsgebiete dagegen blieben bis heute unbebaut und werden als

Schrebergartengebiete genutzt.

Umgrenzt von Laubacher- , Kreuznacher- und Schlangenbader Straße sowie der Ringbahn.

Richard-Wagner-Tunnel

A-H-Tunnel, angelegt als

Verbindungstunnel zwischen der Kleinprofillinie U2 (früher: Linie A) und der

Großprofillinie U7 (früher: Linie H).

Richtungsbetrieb

Anlage eines U-Bahnhofs, wobei der

Zugverkehr mehrerer Linien an einem Bahnsteig in einer Richtung abgewickelt

wird. Klassisches Beispiel für den R. ist der U-Bahnhof Mehringdamm wo die Züge

in selber Richtung nach Mariendorf und Rudow vom gleichen Bahnsteig abfahren.

(im ggs. zum "Linienbetrieb")

Rixdorf

Ursprünglicher Name des heutigen Stadtteils Neukölln. Rixdorf entstand aus

zwei Ortschaften: dem Deutschen Ort an der heutigen Karl-Marx-Straße sowie dem

böhmischen Ortsteil um den Richardplatz. erhielt das längst vereinigte

Rixdorf die Stadtrechte. Die Stadtoberen waren mit dem provinziellen Namen aber

nicht zu frieden und ersuchten beim Kaiser die Genehmigung zu einer Namensänderung.

wurde diesem Wunsch stattgegeben: Rixdorf durfte sich fortan "Neukölln"

nennen, wurde aber schon acht Jahre später ein Stadtteil von Berlin. Schon seit

etwa träumte man in Rixdorf von einem U-Bahnanschluss, doch erst ging

dieser Wunsch in Erfüllung.

Rolltreppen

Die ersten Rolltreppen Berlins gab es im Warenhaus Tietz an der Leipziger

Straße im Jahre . Bei der U-Bahn kamen die ersten Rolltreppen im Jahre

auf. Sie befanden sich am Bahnhof Hermannplatz zwischen den beiden

Bahnsteigebenen. Weitere Rolltreppen kamen am Kottbusser Tor zum Einsatz,

es folgten Alexanderplatz und Gesundbrunnen. In Gesundbrunnen waren für

Jahrzehnte die längsten Rolltreppen Berlins zu bewundern. Diese Treppen waren

damals noch reine Tischlerarbeit: sie waren aus Holz gefertigt. Die letzten

Treppen dieser Art verschwanden . Heutige Rolltreppen sind wegen der

Brandgefahr aus Metall. Sie kamen seit Anfang der 60er Jahre bei Neubauten und

dann auch als Nachrüstung zum Einsatz. erhielt z.B. der wichtige Bahnhof

Wittenbergplatz Rolltreppen.

Abb: Die ersten Rolltreppen bei der Berliner U-Bahn am

Hermannplatz

"Rotjacken"

Abwertende Bezeichnung der BVGer für Mitarbeiter der BVG-Fahrdiensttochter

"Berlin Transport"

Rümmler, Reiner-Gerhard

Architekt ( - )

In seiner Funktion als Senatsbaudirektor war er auch für viele Hochbauten in

West-Berlin verantwortlich.

R. entwarf zwischen und bis auf die Ausnahmen Schlossstraße und

Siemensdamm alle (West-) Berliner U-Bahnhöfe.

Sein letztes Schaffenswerk war der Bahnhof Hermannstraße (U8). Seine frühen

Entwürfe, wie etwa Möckernbrücke und Yorckstraße (U7) waren noch sehr

schlicht gehalten und repräsentierten einen sehr sachlichen Stil der 60er

Jahre. In der Folgezeit passte er seine Entwürfe für Neubauten dem Zeitgeist

an und ging damit den umgekehrten Weg wie Grenander, der das gegenteilige Ziel

einer immer klareren Architektursprache ging. Für die frühen 70er Jahre seien

hier die herausragenden Entwürfe Fehrbelliner Platz (U7) und Rathaus Steglitz

(U9) genannt, die im damals typischen Pop-Art-Design gehalten sind. Rümmlers

Entwürfe gipfelten schließlich in Ausführungen, wie Paulsternstraße und

Rathaus Spandau. Um Rümmlers Baustilanpassung im laufe der Jahre zu studieren, empfiehlt

sich eine Fahrt mit der U7 von Mehringdamm nach Spandau, durchweg Bahnhöfe, die

zwischen und entstanden oder alternativ mit der U8 von Pankstraße

nach Wittenau ( - ). Erst mit seinem allerletzten Entwurf, dem Bahnhof

Hermannstraße (U8), näherte er sich wieder dem Grenanderschen Spätstil an.

Rundenläufer

U-Bahnzug, der frisch überholt nach einer HU erstmals wieder zum Einsatz kommt.

Hierzu läuft er zwei Runden auf der Linie U9, bevor er wieder auf seine

Stammlinie umgesetzt wird.

S

Sanden

Stahlräder haben auf Stahlschienen die

Eigenschaft, bei Feuchtigkeit und Herbstlaub durchzudrehen bzw. beim Bremsen zu

blockieren. Um dies zu verhindern, besitzen Schienenfahrzeuge eine

Sandungsanlage, bestehend aus einem Sandkasten und einer Sanddüse von den

Antriebsachsen. Diese Anlage wird mit Druckluft aus der Füllleitung der

Bremsanlage versorgt und bläst Sand vor die Antriebsräder, wodurch diese auf

den Schienen wieder greifen können.

S-Bahn

1. Abkürzung

für "Stadt- Ring- und Vorortbahn"

2. Vom

Wesen her mit der U-Bahn vergleichbares Massenverkehrsmittel. S-Bahnen werden

von der Deutschen Bahn (oder Tochterunternehmen) betrieben und wurden von ihren

Vorgängern Bundesbahn und Reichsbahn eingerichtet, was sie wesentlich von einer

U-Bahn unterscheidet. Zumeist entstanden sie aus Fernbahnen heraus. Die

klassischen S-Bahnen in Hamburg und Berlin werden mit Gleichstrom aus der

Stromschiene wie eine U-Bahn betrieben. Die neueren S-Bahnen fahren mit

Wechselstrom und Oberleitung.

S-Bahnen gibt es außer in Berlin noch in Hamburg (die beiden einzigen mit

Gleichstrom), in München, Stuttgart, Frankfurt (M), Düsseldorf und Hannover.

Weitere S-Bahnbetriebe in Deutschland werden nicht mit >Triebzügen

sondern mit Wendezügen durchgeführt, womit sie im Grunde keine echten

S-Bahnbetriebe mehr sind. (Leipzig, Halle, Rostock, Ruhrgebiet)

Der Begriff "S-Bahn" wurde von der Deutschen

Reichsbahn-Gesellschaft für die "elektrische Stadt- Ring- und

Vorortbahn" in Berlin eingeführt, wenig später für die "elektrische

Stadt- und Vorortbahn" in Hamburg übernommen.

S-Bahn, Berliner

Die Berliner S-Bahn entstand aus der

sogenannten "Stadt-, Ring- und Vorortbahn" heraus. Schon vor der

Jahrhundertwende hatte Berlin enorme Verkehrsströme im Vorortbereich. Da das

Straßenbahnnetz sich vornehmlich auf das Stadtgebiet konzentrierte, hatte die

Preussische Eisenbahn die Aufgabe, die Pendler zu befördern. Hierzu gab es mit

speziellen Dampflokomotiven bespannte Personenzüge, die bis weit in das Umland

hinaus fuhren. Schon um wurden erste Versuche unternommen, diese Strecken

zu elektrifizieren. Zumeist wurde hierzu die seitliche Stromschiene verwendet.

Insgesamt gab es drei Versuchsstrecken, doch nur eine blieb bis Ende der 20er

Jahre in dieser Form in Betrieb.

Schon vor dem ersten Weltkrieg wurden Untersuchungen angestellt, wie das gesamte Streckennetz der Vorortbahnen elektrifiziert werden könnte, Bauvorbereitungen begannen um auf der Strecke nach Bernau, es sollte ein Oberleitungsbetrieb eingerichtet werden. Doch es kam anders: schließlich wurde die Bernauer Strecke als erste S-Bahnstrecke im heutigen Sinne elektrifiziert. Es folgten in den darauf folgenden Jahren die Nordstrecken nach Oranienburg und nach Velten. Die Versuche auf diesen Strecken verliefen so gut, dass die Reichsbahn ein umfangreiches Elektrifizierungsprogramm beschloss, welches ab zielstrebig umgesetzt wurde. Es war die Zeit der sprichwörtlichen "Großen Elektrisierung". Bis wurden alle wesentlichen Strecken auf Gleichstrom 800 V umgerüstet und somit der heutige S-Bahnbetrieb aufgenommen. Hierzu wurden nicht weniger als 1200 S-Bahnwagen nach einheitlichen Bauplänen von sieben Waggonbaufirmen gefertigt. In den Folgejahren gab es noch einige Streckenergänzungen, unter anderem die Nord-Süd-Tunnelstrecke, die -39 fertiggestellt wurde. Auch wurden ab für die Zeit höchst-moderne S-Bahnzüge beschafft. Die Baureihen hatten so klangvolle Namen wie "Olympia" und "Bankier". Die "Bankierzüge" zeichneten sich dadurch aus, dass sie eine Spitzengeschwindigkeit von 140 km/h schafften, während die normalen Züge nur 80 km/h liefen. Obwohl es weitergehende Planungen gab, musste der Ausbau wegen des WK II zurückgestellt werden. Berlin besaß mit der S-Bahn in jener Zeit das leistungsfähigste und modernste Massenverkehrsmittel überhaupt.

Selbstverständlich hat die S-Bahn den Krieg auch nur schwer zerstört überstanden. Doch damit nicht genug: Hatte man doch genug mit dem Wiederaufbau zu tun, wurde von den Alliierten bestimmt, dass die S-Bahn der Ostzonalen Eisenbahnverwaltung zugesprochen wurde - wohlgemerkt: Auch die S-Bahn im späteren Westteil der Stadt. Dies hatte Folgen! Die S-Bahn sollte und musste von der "Deutschen Reichsbahn" betrieben werden. Und nur aus diesem Grund hat es noch bis zur Wiedervereinigung eine Eisenbahngesellschaft namens "Deutsche Reichsbahn" gegeben - Die Berliner S-Bahn war schuld, denn sicher hätte die DDR ihre Eisenbahn gern anders bezeichnet.

Anfänglich, also in den ersten Nachkriegsjahren, war die S-Bahn ein allseits sehr beliebtes Verkehrsmittel. Das Netz wurde sogar noch erweitert, auch in Westberlin. Warum dies in Westberlin geschah, ist wiederum eine Geschichte für sich, hatte natürlich auch politische Gründe. Jedenfalls war die Reichsbahn mit den Umständen sehr zufrieden, denn hierdurch hatte die DDR zumindest einen Fuß im politisch gehassten Westberlin. Dies wurde ausgenutzt: Nicht nur einmal wurde auf Westberliner S-Bahnhöfen die DDR-Flagge gehisst. Zwangsläufig kam es zu Zwischenfällen, die politische Tragweite annahmen: Wer hat auf den Bahnhöfen Hausrecht? Es wurde leidenschaftlich gestritten, ob es die Bahnpolizei der DDR ist oder die Westberliner Polizei...

Doch dann kam der Mauerbau und damit für die S-Bahn zumindest im Westteil der Stadt eine völlig absurde Situation: Westliche Gewerkschaften und Zeitungen riefen nach dem Mauerbau zum Boykott der S-Bahn auf; die BVG hatte enorme Schwierigkeiten, die vielen neuen Fahrgäste zu befördern. Aber man war sich einig: "Mit der S-Bahn fährt man nicht!" "Wer S-Bahn fährt, zahlt Ulbrichts Stacheldraht!" ...so lauteten die Parolen.

Im Laufe der Jahre verschlechterte sich der Zustand der Züge und Anlagen immer mehr, die S-Bahn war aus dem Bewusstsein der Westberliner weitgehend verschwunden, selbst in der Rushhour ratterten die alten Züge menschenleer durch die Stadt. Es war ein seinesgleichen suchender Anachronismus der da entstanden war. Erst als die DR den Betrieb erheblich beschränkte und schließlich ganz einstellen wollte, setzten sich höchste Vertreter aller Seiten an den Tisch. Überraschend schnell gab es Ergebnisse, die dazu führten, dass die S-Bahn in Westberlin am 9. Januar von der BVG übernommen wurde. Die BVG investierte sehr viel Geld in den völlig heruntergewirtschafteten Betrieb und brachte die S-Bahn erstmalig wieder in das Bewusstsein der Bürger. Die Berliner söhnten sich mit der S-Bahn wieder aus, auch wenn der Streckenwiederaufbau nicht so schnell wie gewünscht voran ging. Erst nach der politischen Wende in Deutschland wurden entscheidende Netzlücken wieder geschlossen. Es entstand im Laufe der Jahre wieder ein höchst modernes Verkehrssystem, was an alte Traditionen durchaus anknüpfen kann, auch wenn die legendären alten "Stadtbahner" längst auf dem Schrott gelandet sind.

S-Bahnnetz in einer Netzspinne der Deutschen

Reichsbahn von

SBU

"Signalbuch U-Bahn"

Regelwerk mit bildlicher Darstellung aller Signalbilder für bedienstete

Mitarbeiter im U-Bahn-Fahrdienst der BVG.

Schachbrett

BVG-Jargon für das alte Signal A5. Es ist eine "Abfertigungstafel"

und wenn diese leuchtet, bedeutet dies für den Zugbegleiter, dass der

betreffende Bahnhof personell nicht besetzt ist, der Zugbegleiter den

Abfertigungsvorgang anstelle eines Zugabfertigers übernehmen muss. Zuletzt gab

es das "Schachbrett" auf dem Bahnhof Friedrichstraße der U6 während

der Mauerzeiten.

Schaudt, Johann Emil

Architekt

Entwarf den heutigen U-Bahnhof Rathaus Schöneberg.

Schauläden

Das waren nichts anderes als Schaufenster. Als Schauläden wurde die

Schaufenster in der Passage unter dem Alexanderplatz bezeichnet.

Schildvortrieb

"geschlossenes" Bauverfahren zur

Herstellung von U-Bahntunneln in "Geschlossener Bauweise".

Zur Herstellung wird ein "Vortriebsschild" verwendet, der sich ähnlich

einer Bohrmaschine durch das Erdreich arbeitet. Hinter dem Schild, das

vollautomatisch arbeiten kann, entsteht der fertige Streckentunnel. (siehe auch:

Geschlossene Bauweise)

Schlesien

Umgangssprachlich für den U-Bhf.

Schlesisches Tor. Stellvertretend werden vom Fahrpersonal viele U-Bahnhöfe ähnlich

abgekürzt. Wenn also ein Zugfahrer der U6 "Reinickendorf" sagt, meint

er also nicht den Stadtteil sondern den U-Bhf. Reinickendorfer Straße.

Schlupftür

Tür zwischen Fahrer- und Fahrgastraum.

Schmetterlings-Decke

Fachspezifischer Begriff für die Gestaltungsform einiger Bahnhofs-Decken in den

50er und 60er Jahren.

Es handelt sich um eine abgehängte Einbaudecke, die über der Bahnsteigkante in

Bahnhofs-Längsachse gewölbt ist, ihre Tiefpunkte an den Tunnelwänden und den

Mittelstützen hat. Es gibt mehrere Varianten dieser Deckenform: Die

gleichmäßige Wölbung, wie etwa am Hansaplatz, die einem Segmentbogen gleich

kommt, oder die scharfkantige Wölbung mit gleichmäßigem Anstieg wie etwa an

der Amrumer Straße. S.-Decken finden sich auf der U9 zwischen Spichernstraße

und Amrumer Straße und auf der U6 zwischen Rehberge und Alt-Tegel. Varianten

dieser Deckenform finden sich am Mehringdamm und sogar in Hamburg: Straßburger

Straße, Lohmühlenstraße (beide U1; , ) und Jungfernstieg (S-Bahn;

)

Schöneberger U-Bahn

Deckungsgleich mit der heutigen U4. -10

im Auftrage der damals selbständigen Stadt Schöneberg erstellte und von ihr

selbst finanzierte U-Bahnstrecke zwischen Nollendorfplatz und Innsbrucker Platz

zur Erschließung des damals im Bau befindlichen großbürgerlichen

"Bayerischen Viertels" angelegt. Die Inbetriebnahme erfolgte im

Dezember . Anfänglich betrieblich unabhängige Strecke mit eigenen

Fahrzeugen, konnte somit als die zweite deutsche U-Bahn nach der Berliner U-Bahn

angesehen werden. erfolgte durch den Bau der "Entlastungsstrecke"

die Einbindung der Schöneberger U-Bahn in das Berliner U-Bahnnetz. (Ursprüngliche

Gesamtlänge: 2,9 km mit zusammen 5 Bahnhöfen)

Schüler, Ralf (und Witte,

Ursulina)

Architekten, entwarfen die U-Bahnhöfe Schloßstraße

(U9) und Siemensdamm (U7)

Schütz/

Trennschütz

Ein Schütz wird mit elektromagnetischer Kraft (110 V) angesteuert und öffnet

oder schließt einen Stromkreis (750 V) z. B. den Fahrmotorenstromkreis,

Umformereinschaltung, Lüftereinschaltung, Kompressor.

Schutzanlagen

Als S. wurden die Bunkeranlagen im Bereich der Berliner U-Bahn bezeichnet. Davon

gibt eine ganze Menge, doch abgesehen von den in den 70ern erbauten Bahnhöfen

Pankstraße und Siemensdamm handelt es sich um nachträglich eingefügte

Baulichkeiten aus den 30er und 40er Jahren.

Schutzraum

Bereich für Bauarbeiter außerhalb des

"Lichtraumprofils" eines U-Bahnzuges.

Schutzstrecke

Gleisabschnitt zwischen einem halt-zeigendem

Signal und einem tatsächlichen oder zu vermutenden Hindernis im Gleis.

Innerhalb einer Schutzstrecke kann ein U-Bahnzug zum Halten gebracht werden,

ohne dass es zu einem Zwischenfall kommt.

Schwelle

Zum Tragen der Schienen werden generell Holzschwellen verwendet. In

Tunnelstrecken handelt es sich um getränkte Kiefernschwellen, auf

Hochbahnabschnitten um Eichenschwellen. Der jeweilige Schwellenabstand beträgt

in der Geraden 790 mm, in Kurven mit einem Halbmesser von unter 500 Metern

dagegen 655 mm. In der Geraden trägt jede siebte Schwelle den

Stromschienenbock.

Beim Bau der U-Bahnlinie E nach Hönow (-89) wurden industriell gefertigte Betonschwellen verwendet, wie sie auch bei der Deutschen Reichsbahn in jener Zeit Anwendung fanden. Ebenso wurden in den 60er Jahren Versuche mit Betonschwellen und sogar schwellenlosen Oberbauten bei der U-Bahn in West-Berlin gemacht. Da diese Versuche aber keinen nennenswerten Erfolg brachten, kehrte man zum althergebrachten Holzschwellenoberbau zurück.

Schwenkschiebetür

Konstruktion der Tür, wobei diese an der Aussenhaut des Fahrzeugs

entlang läuft. Beim Schließvorgang schwenkt die Tür in die Türöffnung ein

und schließt bündig mit der Aussenhaut des Fahrzeugs ab. Der Grund für diese

Türkonstruktion ist die leichte Sauberhaltung der Fahrzeugaussenwand.

Seeparkbrücke

Brückenkonstruktion unter der heutigen Barstraße (heute "Barbrücke"

genannt) für die Wilmersdorfer U-Bahn in der Zeit zwischen und 13

angelegt. Die S. überbrückt das moorige Gelände des "Wilmersdorfer

Fenngrabens" und musste demzufolge tief gegründet werden. Da die Stadt auf

Wandelgänge und eine dekorative Gestaltung des Bauwerks nicht verzichten

mochte, geriet das Bauwerk für den weichen Untergrund viel zu schwer. Schon

bald zeigten sich Bauwerkssetzungen. Aus diesem Grunde musste das gesamte

Bauwerk bereits in den 30er Jahren völlig umgebaut werden unter Verzicht der

Wandelgänge. Heute ist dieses Bauwerk belangloser Bestandteil des

Streckentunnels zwischen den Bahnhöfen Fehrbelliner- und Heidelberger Platz.

Ursprünglich war die Seeparkbrücke die Wilmersdorfer Antwort auf den Schöneberger

U-Bahnhof Stadtpark (heute U-Bhf Rathaus Schöneberg), der

konstruktionstechnisch vergleichbar und noch heute erhalten ist.

Seitenbahnsteig

S.e liegen in einem solchen Bahnhof außerhalb

der Streckentrasse, an dessen Seite. Von einem S. fahren die Züge stets nur in

eine Fahrtrichtung. Auch "Außenbahnsteig" genannt. (siehe auch

"Mittelbahnsteig") Ein Beispiel für einen Bahnhof mit

Seitenbahnsteigen ist der U-Bahnhof Augsburger Straße.

Sektoren

Berlins Stadtgebiet wurde entsprechend den

Beschlüssen des Londoner Protokolls und der Beschlüsse von Jalta in vier

sogenannte "Besatzungssektoren" aufgeteilt. Die Sektorengrenzen

orientierten sich hierbei streng an den gegebenen Stadtbezirksgrenzen in ihrem

Zustand von . (Gebietsreform der bei der Gründung von "Groß-Berlin"

gebildeten 20 Stadtbezirke)

Nach Kriegsende war Berlin vollständig von sowjetischen Truppen besetzt. Erst ab 4. Juli rückten Briten und Amerikaner als westalliierte Schutzmächte in ihre Sektoren ein. Die Briten besetzten zunächst auch die beiden Stadtbezirke Wedding und Reinickendorf, gaben diese aber am 12. August vereinbarungsgemäß an die Franzosen ab.

Die Schutzmächte hatten in ihren Sektoren uneingeschränkte Machtbefugnisse, die noch über der Gesetzgebung der beiden deutschen Teilstaaten lagen.

In dieser Form hatte das Besatzungsstatut Gültigkeit bis zum Ablauf des 2. Oktober .

Ab kam es zu kleineren Grenzkorrekturen, die in den meisten Fällen durch Gebietstausch zu stande kamen. So wurden fast alle auf DDR-Gebiet liegenden Exklaven entweder mit dem West-Berliner Stadtgebiet zusammengefasst oder an die DDR abgegeben: kam der ehemalige Potsdamer Bahnhof und das sogenannte "Lenné-Dreieck" zu West-Berlin. Die "Wüste Mark", südwestlich von Zehlendorf, zur DDR...

Die DDR ihrerseits ordnete in den 80er Jahren einige Stadtbezirke neu, was jedoch den westlichen Schutzmächten missfiel. So wurden die Stadtbezirke Hohenschönhausen, Marzahn und Hellersdorf neu gebildet. Insgesamt hatte dies jedoch keine Auswirkungen auf die Sektoren an sich.

Die drei westlichen Besatzungssektoren wurden sehr bald zusammenfassend als die "Westsektoren" bezeichnet, während die DDR ihren "Ostsektor" als den "Demokratischen Sektor" bezeichnete. (Siehe > demokratisches Berlin)

Sektorengrenze

Das Stadtgebiet Groß-Berlins war nach Kriegsende von zahlreichen

Sektorengrenzen durchzogen. Während die Sektorengrenzen der Westsektoren immer

mehr an Bedeutung verloren, wurde die Grenze zwischen den Westsektoren und dem

Sowjetisch besetzten Sektor ab zunehmend sichtbarer: Zunächst wurde sie

durch einen weißen Strich kenntlich gemacht, bald auch durch entsprechende

Schilder. Ab war es nicht mehr möglich mit einem KFZ die Grenze unbemerkt

zu passieren. Auch für Fußgänger wurde dies immer problematischer.

entstand entlang dieser Grenze auf östlicher Seite die Mauer. Für die

alliierten Mächte jedoch hatte die Sektorengrenze niemals eine behindernde

Funktion: Sie durften jederzeit jeden der vier Sektoren besuchen und durften

hierbei niemals kontrolliert werden. Aus diesem Grunde gab es am

"Checkpoint Charlie" besondere Abfertigungsspuren, die für das

DDR-Grenzregime tabu waren. Hier taten die Alliierten selbst dienst.

Seltrac

Von der Fa. Standard Elektronik Lorenz (SEL) entwickeltes "Automatisches

Betriebsablaufsteuerungssystem (Seltrac)" für den vollautomatischen (und

theoretisch fahrerlosen) U-Bahnbetrieb. Wurde in Berlin ab auf einer

stillgelegten Hochbahnstrecke erprobt und ab für mehrere Jahre regelmäßig

auf der U4 angewendet. Mehrere Großrechner im U-Bhf. Nollendorfplatz steuerten

den gesamten Betriebsablauf auf dieser U-Bahnlinie.

Senator für Bau und

Wohnungswesen

Fachbehörde des Landes Berlin, die für die Erstellung der U-Bahnstrecken

verantwortlich ist. Erst nach baulicher Vollendung wird der Streckenabschnitt an

die BVG übergeben.

Der Bausenat wurde kürzlich umgebildet und heißt heute "Senat für Bauen,

Wohnen und Verkehr".

Senator für Verkehr und

Betriebe

Fachbehörde des Landes Berlin, der die BVG als Eigenbetrieb unterstellt war.

Siebenhundert

Funkkürzel zur Verständigung zwischen

Zugfahrer und Leitstelle, damit ein Ersatzfahrer bereitgestellt werden kann, da

dem 700-gebenden Zugfahrer ein Menschliches Bedürfnis plagt.

SIFA (Sicherheits-Fahrschalter)

Sicherheitsschaltung, die eine

Schnellbremsung des Zuges auslösen kann. Der Zugfahrer muss einen bestimmten

Taster stets betätigen, um den Zug zu bewegen. Tut er dies nicht, wird der Zug

zwangsgestoppt, um Unfälle zu vermeiden. Diese Schaltung dient der Sicherheit,

falls der Fahrer während der Fahrt bewusstlos werden sollte. Ein Zugfahrer verfügt

über zwei solcher Taster: Einen auf dem Fahrerpult sowie einen zweiten, der mit

dem Fuß zu betätigen ist.

Signal

Ein S. im Sinne des Signalbuchs ist jede Form der bildlichen Darstellung von

Fahraufträgen und Befehlen an das Zugpersonal. Somit also nicht nur die

leuchtenden Lampen, sondern auch alle Beschilderungen.

bei den leuchtenden Signalen, die die Weiterfahrt erlauben oder verbieten,

unterscheidet man Streckensignale als Hauptsignale oder als Vorsignale. Dann

gibt es noch Ausfahrtsignale, Einfahrtsignale und Vorsignale und nicht zu

vergessen die Stellwerkssignale. Früher gab es noch Nachrücksignale. Näheres

wird in einem gesonderten Beitrag für

Signale erklärt.

SiK

Abkürzung für "Schaffner im Kontrolldienst"

Fahrschein-Kontrolleur

SIS-Leitstelle

Abkürzung für "Sicherheits-, Informations- und Servicezentrale"

Mehrere dieser SIS-Leitstellen sind auffällig über das U-Bahnnetz verteilt.

Sie sind bei Problemen erster Ansprechpartner für Fahrgäste. Die SOS-Säulen

auf den U-Bahnhöfen sind mit der nächstgelegenen SIS-Leitstelle verbunden.

SO

Abk. für "Signalordnung" Heute "SBU" genannt.

Die Signalordnung war früher ein kleines blaues Büchlein, in dem die Signale

erklärt waren. Aktualisierungen wurden einfach eingeklebt. Beim heutigen SBU

handelt es sich um eine geheftete Loseblattsammlung, deren Blätter im

Bedarfsfall auszuwechseln sind.

SOS-Säule

Informationssäule auf den Bahnsteigen. Der Fahrgast kann mittels entsprechender

Rufknöpfe Fragen an die > zuständige SIS-Leitstelle richten aber auch

Notrufe absetzen.

Spittelmarkt-Strecke

U-Bahnstrecke der U2 zwischen Potsdamer

Platz und Spittelmarkt, bis eröffnet.

Spreetunnel

1. Eingleisiger Röhrentunnel der Berliner

Ostbahnen (Straßenbahn), in Betrieb genommen, stillgelegt, später

zugeschüttet. Erste bergmännisch aufgefahrene Flussunterfahrung in

Deutschland.

2. U-Bahntunnel im Zuge der U2 zwischen den Bahnhöfen

Märkisches Museum und Klosterstraße. In offener Baugrube erstellt, in

Betrieb genommen. Erste Flussunterfahrung einer U-Bahn in Deutschland.

Spurweite

Die Spurweite der Gleise der Berliner U-Bahn beträgt, wie bei den

mitteleuropäischen Eisenbahnen üblich, 1435 mm. Ermittelt wird die Spurweite

anhand des Abstandes der Innenkanten der Schienen zueinander.

Stadion-Stellwerk

Größtes elektromechanisches Hebelstellwerk Europas. Es wurde im August in

Betrieb genommen. Von diesem Stellwerk aus, dass im Obergeschoss des Empfangsgebäudes

des U-Bahnhof Olympia-Stadion untergebracht ist, wurde der gesamte Zugbetrieb

auf dem Gelände der Haupt- und Betriebswerkstatt Grunewald überwacht und

gesteuert. wurde das Stellwerk außer Betrieb genommen und durch einen

Neubau ersetzt. Es drohte der Abriss der alten Anlage, doch einige beherzte

BVGer und > AG-U-Bahner retteten dieses Stellwerk vor der Spitzhacke und

machten daraus Deutschlands erstes U-Bahnmuseum.

Stadionstrecke

U-Bahnstrecke der U2 zwischen

Theodor-Heuss-Platz und Olympia-Stadion. Die Strecke wurde -12 erbaut, ab

gelegentlich und ab regelmäßig befahren.

Stadtbahn

1. Neudeutscher Begriff für eine >"preMetro" oder "U-Straßenbahn",

also eine Straßenbahn, die in inneren Stadtgebieten auf U-Bahnparameter

ausgebaute Streckentunnel benutzt, im übrigen aber im Straßenbereich fahren

kann. Stets benutzt eine Stadtbahn eine Oberleitung, besitzt Bremslichter und

Blinker, womit sie straßentauglich ist, was sie wesentlich von einer

"echten U-Bahn" unterscheidet. Stadtbahnen (mancherorts

"U-Bahn" genannt) gibt es u.a. in Hannover

(seit ), Frankfurt a.M. (seit ), Köln (seit ) Bonn (seit ),

Dortmund (seit ), Essen (seit ), Mülheim (seit ), Düsseldorf (seit

) und Stuttgart (seit ). Manche Städte planen noch heute den Ausbau von

Stadtbahnen zu echten U-Bahnen, andere, wie Hannover, haben die ideale Lösung

ihrer Verkehrsprobleme mit dem Bau einer Stadtbahn gefunden und haben den endgültigen

Ausbau zur echten U-Bahn mittlerweile verworfen.

Der Begriff "Stadtbahn" tauchte erstmals im Ruhrgebiet auf, wo man

bereits in den 60er Jahren eine "Stadtbahn Ruhr" entwarf, die komplett

auf eigenen Gleiskörpern, aber nur in städtischen Verdichtungsräumen

unterirdisch verkehren sollte. Faktisch sollten dort U-Bahnzüge (Arbeitstitel:

"Stadtbahnwagen A") zum Einsatz kommen, wie sie etwa auch in Berlin

verkehren, aber auf Grund der enormen Baukosten strich man das Projekt im Laufe

der Jahre immer weiter zusammen, so dass nur einzelne Abschnitte bislang

ausgebaut wurden.

2. In Wien gibt es seit eine vom übrigen Verkehr unabhängige

Schnellbahn, die als "Wiener Stadtbahn" bezeichnet wurde. Sie wurde in

den 70er und 80er Jahren zu einer reinen U-Bahn umgebaut.

3. Begriff für die seit in Betrieb befindliche und auf über 700

Viaduktbögen gebaute Eisenbahnstrecke, mit der die Stadt Berlin sowohl mit der

S- als auch mit der Fernbahn durchquert werden kann.

Stahldora

BVG-Umgangssprachliche Bezeichnung für die

Großprofil-Züge der Bauart D, deren Wagenkasten aus Stahl gefertigt war. (Bei

den DL-Zügen "Dora" aus Aluminium)

Stammstrecke

Zusammengefasster Begriff für die erste

Hochbahnstrecke in Berlin, eröffnet von Warschauer Straße bis zum

Ernst-Reuter-Platz, heute von der U1 und U2 befahren. Die Stammstrecke wird

unterscheiden in > Östliche Stammstrecke und > Westliche Stammstrecke.

Beide Streckenteile treffen sich am > Gleisdreieck.

STAR

(Systemtechnik

für den automatischen

Regelbetrieb)

Mit dem Forschungsvorhaben "STAR" hat die BVG die Chance genutzt, im Rahmen eines Verbundvorhabens mit Industriepartnern (Adtranz und Siemens) grundlegend zu erforschen, ob es technisch, betrieblich und wirtschaftlich machbar ist, einen bestehenden U-Bahnbetrieb unter rollendem Rad in einen automatischen U-Bahnbetrieb zu überführen. Das Vorhaben wurde mit der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen begonnen. Seit Anfang wurde die Erprobung auf einem Streckenabschnitt der U5 (Friedrichsfelde - Biesdorf-Süd) vorbereitet. Zwischen November und April fand ein Versuchsbetrieb auf dieser Strecke mit H-Zügen statt. Zwischenzeitlich wurde das Projekt STAR zu den Akten gelegt, da es in erster Linie wegen der Finanzierung zur netzweiten Einführung zur Zeit undurchführbar ist.

Wesentlicher Bestandteil des Projektes STAR ist

das automatische Steuern von U-Bahnzügen und der schnelle Eingriff in den

Betrieb bei Störungen zur Verhinderung von Unfällen, etwa durch Personen im

Gleis.

Vom 9. bis 11. Februar fand zum Thema Star in Berlin eine Fachtagung statt.

An dieser Tagung nahmen auch Mitarbeiter von U-Bahnbetrieben teil, die ebenfalls

den automatisierten U-Bahnbetrieb anstreben.

STAR II

(Systemtechnik

für den automatischen

Regelbetrieb)

Im Projekt STAR II wurden die Verfahrenstechniken und die technische Ausstattung

nochmals überarbeitet und verbessert. STAR II schloss sich zeitlich an das

Projekt STAR an und wurde im September abgeschlossen.

Stellwerkssignal

S. gibt es nur in Bahnhöfen mit Aufstellgleisen. Zumeist funktionieren diese

Anlagen vollkommen selbsttätig durch eine Programmsteuerung, wobei der

Weichensteller in das Geschehen eingreifen kann. Ein S. erkennt man an dem

senkrechten roten Balken unter dem Signal.

Steuerwagen

1. Antriebsloser Beiwagen, der über einen Führerstand

verfügt. Er kann an der Zugspitze eingesetzt werden. Zumeist entstanden die

Steuerwagen aus umgebauten Beiwagen. Gedacht waren diese Wagen für Zweiwagenzüge,

bestehend aus Steuerwagen und normalen vollmotorisierten Triebwagen.

Zuggattungen: B-II

2. Teil eines Doppeltriebwagens, der über die elektrischen Steuereinrichtungen

des Zuges verfügt. Trägt stets eine gerade Wagennummer. (wird auch

"S-Wagen" genannt)

Zuggattungen: A3, A3L, D, DL, F

Stirnwandtür

Tür in der Stirnfront aller U-Bahnzüge, die je in Berlin gefahren sind. (Außer

Typ E und G)

Sie dient zur Evakuierung des Zuges im Gefahrenfall, sowie als Durchgang

zwischen den Wagen für das Werkstattpersonal.

Streckenkenntnis

Ein U-Bahnfahrer darf einen

Streckenabschnitt nur befahren, wenn er die nötige Streckenkenntnis besitzt.

Diese erlischt nach 6 Monaten oder nach wesentlichen baulichen Veränderungen.

In diesem Falle muss er die Streckenkenntnis neu erlangen. (Seit neuestem geht

die Streckenkenntnis nicht mehr verloren.)

Streckenteile Ri - Ks bzw. Vo - Mr

BVG-offizielle Bezeichnung für die "Transitstrecken" der BVG-West

unter Ost-Berlin. (Linien 6 und 8)

Aus politischen Gründen wurde der Begriff "Transitstrecke" vermieden.

Ri, Ks, Vo und Mr waren (und sind) die Bahnhofskürzel der damals so genannten

"Grenzbahnhöfe", also der letzten Bahnhöfe in West-Berlin

Stromabnehmer

Leitendes am U-Bahnzug befestigtes Metallstück

zur Abnahme des für die Fahrt benötigten Fahrstroms.

Stromschiene

Neben dem Gleis befestigte Metallschiene zur

Bereitstellung des für den Zugbetrieb nötigen Fahrstroms. Die Stromschiene

unterscheidet sich in den beiden Profilsystemen: Im Kleinprofil ist die

Stromschiene stehend neben dem Gleis befestigt und wird von den Zügen auf der

blanken Oberseite mit den Stromabnehmer abgetastet. Im Großprofil dagegen ist

die Stromschiene an Lagerböcken hängend befestigt. Hierdurch kann die

Stromschiene von den Zügen von unten abgetastet werden.

Grundsätzlich ist eine Stromschiene in Bahnhofsbereichen auf der dem Bahnsteig

abgewandten Seite des Gleises angebracht. Dies war nicht immer so: Früher waren

-insbesondere im Kleinprofil- die Stromschienen auch unter der Bahnsteigkante

angeordnet. Dies war nicht ungefährlich: Es ist vorgekommen, das Fahrgäste,

ins besondere Gehbehinderte, beim Zusteigen gestolpert sind, wobei der

metallische Spazier- oder Krückstock mit der Stromschiene in Verbindung kam und

somit eine leitende Verbindung herstellte.

Stromspeisebezirk

(Auch Bahnspeisebezirk genannt)

Ein Stromspeisebezirk erstreckt sich in aller Regel über bis zu fünf

U-Bahnhöfe einer U-Bahnstrecke und wird zumeist nur von einem ihm

zugeordneten Unterwerk mit gebrauchsfähigen Fahrstrom versorgt. Um Engpässe

auszugleichen, können zwei benachbarte Speisebezirke zeitlich befristet auch

miteinander verbunden werden. Hierzu gibt es an den Speisebezirksgrenzen

sogenannte Kuppelstellen. Stromspeisebezirke werden nach einem im jeweiligen

Abschnitt befindlichen Bahnhof benannt. Der Speisebezirk "KM" (für

"Karl-Marx-Straße") zum Beispiel versorgt die gesamte Strecke der U7

von Hermannplatz bis Grenzallee, wird aber versorgt durch das Unterwerk "Uhp",

also vom Hermannplatz.

Die Speisebezirke im Jahre

Stromwagen

Diese speziellen U-Bahnwagen dienten einzig und allein nur dem Transport von

Kleinprofilzügen der Ostberliner Linie A (Pankow-Thälmannplatz) zur

Betriebswerkstatt Friedrichsfelde. Hierzu fuhren diese Züge über die

Großprofillinie E. Da das Großprofilnetz eine andere Stromversorgung hat, sind

Wagen erforderlich, die mit dieser Stromversorgung kompatibel sind. Diese Wagen

wurden an einen zu transportierenden Kleinprofilzug gekoppelt und stromseitig

verbunden, womit dieser Zug dann mit eigener Kraft fahren konnte. Es handelte

sich somit nicht um eine Schleppfahrt. Insgesamt gab es sieben Stromwagen, die

spezialisiert für die unterschiedlichen Kleinprofil-Zuggattungen umgebaut

waren. Sie wurden zwar ausnahmslos vor dem Krieg für den Fahrgastverkehr

gebaut, kamen als Stromwagen in Form von Arbeitszügen ab zum Einsatz. Die

letzten Stromwagen waren im Spätsommer unterwegs.

T

Taschen-Schiebetür

Herkömmliche Bauart der Fahrgasttüren, wie

sie bei den Bauarten D, DL, F (bis 79.3) sowie bei den Bauarten A3 und A3L

Verwendung fanden. Diese Türen verschwinden beim Öffnen in Taschen, also in

Hohlräumen zwischen Aussenwand und Fahrgastraum-Innenwand.

Tatzlager-Antrieb

Ein zur Fahrtrichtung quer liegender und

damit parallel zur Achse liegender Fahrmotor treibt eine einzelne Achse eines

U-Bahnzuges an. In aller Regel waren in einem Drehgestell zwei dieser

Fahrmotoren untergebracht. Ein Motor der Tatzlager-Bauart war einerseits am

Drehgestell-Rahmen frei-gelenkig montiert, und lag zur anderen Seite mit seinem

Antriebsritzel direkt auf der Achse.Hierdurch wurde das Gewicht des Motors

direkt auf die Achse übertragen.

Diese Bauform war sowohl bei den Vorkriegszügen der

U-Bahn wie auch bei der Berliner S-Bahn üblich.

Tegeler Strecke

U-Bahnstrecke der Linie U6 zwischen Seestraße

und Alt-Tegel, und fertiggestellt.

Tempelhofer Zweig

Abzweigstrecke der Nord-Süd-Bahn zwischen

Mehringdamm und Tempelhof der heutigen U6. Erbaut zwischen und .

Toter Tunnel

Unter diesem Begriff versteht man einen U-Bahntunnel, der nicht mehr oder

niemals für den U-Bahnbetrieb genutzt wird. Zumeist wurden diese Tunnel als

> Bauvorleistung erschaffen, um dort später, nach vollständigen

Streckenausbau, den regulären U-Bahnbetrieb aufzunehmen. In vielen Fällen aber

wurden die abschließenden Ausbauten nicht weiter verfolgt, so dass diese Tunnel

auf Dauer Investitionsruinen bleiben.

Tränenpalast

Der Ost-Berliner Volksmund bezeichnete in dieser Form das Abfertigungsgebäude

am Bahnhof Friedrichstraße für die ausreisenden und sich unter Tränen von den

DDR-Verwandten verabschiedenden Besuchern aus "Westberlin". Der Tränenpalast

entstand um auf dem nördlich des Stadtbahnhofs gelegenen grünen Dreieck

zur Weidendammer Brücke und war somit Bestandteil der "GÜST"

Friedrichstraße. Der Grenzübergang durfte von "Bürgern der BRD",

von "Westberlinern" und von "Ausländern" genutzt werden. Für

"Diplomaten" gab es eine besondere Abfertigungsspur. Alliierte durften

diesen Übergang nicht benutzen, sie mussten über den "Checkpoint

Charlie" ausreisen.

Heute dient der "tRÄNENpALAST" , der nun offiziell so heißt, als Veranstaltungsort für Konzerte.

Transitstrecken

Dieser Terminus wurde bei der BVG-West nach

Möglichkeit vermieden. In den Dienstvorschriften wurde von den

"Streckenabschnitten Ri - Ks und Mo - Vr" gesprochen. Die Abkürzungen

bezeichnen die Grenzbahnhöfe im BVG-Kürzel. Transitstrecken waren die

Abschnitte der U6 zwischen Kochstraße und Reinickendorfer Straße und U8

zwischen Moritzplatz und Voltastraße.

Triebwagen

Mit Fahrmotoren ausgestattetes Triebfahrzeug

mit mindestens einem Führerstand, in seltenen Fällen mit zwei Führerständen.

Vollmotorisiert: Ausgestattet mit vier Fahrmotoren

Halbmotorisiert: Ausgestattet mit nur zwei Fahrmotoren. (Nicht geeignet für den

Einsatz mit Beiwagen im Zugverband) Halbmotorisierte Wagen waren vornehmlich für

kurze Züge gedacht.

Der Triebwagen kann an der Zugspitze eingesetzt werden, aber auch in der

Zugmitte.

Zuggattungen: A-I, A-II, B-I, B-II, C-I, C-II, C-III, C-IV, E, E-III

Triebzug

Aus mehreren Wagen bestehender Zug, der keine Lok besitzt, sondern einen Antrieb

unter dem Wagenboden der Mehrzahl der Wagen. (wie bei einer U- oder S-Bahn)

Türantrieb

Fahrgasttüren besitzen heute einen Türantrieb.

Nach Ertönen des Warnsignals schließen sich die Türen selbsttätig. Ausgelöst

wird dies durch einen elektrischen Impuls vom Zugfahrer, wobei mittels eines

Ventils Druckluft (bezogen aus der Füllleitung der Bremsanlage) in die Türschließzylinder

strömt. Hierdurch werden die Türen verschlossen. Wenige Sekunden nach Abfahrt

des Zuges entweicht die Druckluft mittels eines weiteren Ventils wieder, die Türen

sind frei. Dies aber wurde ab geändert: siehe > Tür-Dauerverschluss.

Der Türantrieb wurde erstmals bei den C I-Wagen eingeführt, bei allen übrigen

C-Wagen bis nachgerüstet und serienmäßig bei allen Nachkriegszügen

versehen. Im Kleinprofil kam der Türantrieb erstmals bei den A3-Zügen zum

Einsatz, wurde bei den A2-Zügen aber nachgerüstet.

Die F-Züge (bis F-79.3) besitzen einen verbesserten Türantrieb: Die Türen

dieser Züge werden per Druckluft sogar geöffnet. Dies funktioniert folgendermaßen:

Während der Zug zum Stehen kommt, werden die Tür-Öffnungszylinder unter Druck

gesetzt, was deutlich unter dem Wagenfußboden hörbar ist. (Der Fahrer wählt

die Zugseite der freien Türen vor) Betätigt ein Fahrgast nun den Öffnungshebel,

schnellt die Tür per Druckluft auf. Hierbei wird die Druckluft erheblich

dekomprimiert und ist daher unbrauchbar. Aus diesem Grund wird die

dekomprimierte Druckluft über ein Ventil freigesetzt, wenn die Tür die geöffnete

Position erreicht hat, hörbar an dem bei diesen Zügen charakteristischen

Zischen, wenn die Tür offen ist.

Die älteren DL-, A3-, A3L- und G-Züge wurden seit mit einer

vergleichbaren Steuerung nachgerüstet.

Die Drehstrom-F-Züge (ab F 84) besitzen Schwenkschiebetüren, wobei die Türsteuerung

naturgemäß wesentlich komplizierter ist. Die neuesten Züge (H und HK) dagegen

besitzen einen elektrischen Türantrieb.

Tür-Dauerverschluss

Es war ein Volkssport oder auch eine Mutprobe, vom im Bahnhof einfahrenden Zug

so früh wie möglich abzuspringen. Dies war möglich, da die Fahrgasttüren

keinen Dauerverschluss besaßen. Anfang ordnete die Technische Aufsichtsbehörde

eine Umrüstung an, wonach Fahrgasttüren erst bei einer Geschwindigkeit von

unter 7 km/h frei geben dürfen. So lange sind die Türen unter Druck

geschlossen zu halten. Die BVG rüstete daraufhin alle vorhandenen Züge um. Sie

waren an den gelben Aufklebern erkennbar: "Türen bis zum Stillstand

verriegelt"

Die ab ausgelieferten F-Züge dagegen besitzen den Tür-Dauerverschluss bereits seit der Indienststellung. Jene Türen sind mechanisch verriegelt. Die Züge der seinerzeitigen BVG-Ost dagegen besaßen zu DDR-Zeiten nie einen Türdauerverschluss. Meines Wissens wurde er bei den E-III-Zügen (im Gegensatz zu den G-Zügen) nie nachgerüstet.

Tunneleule

Umgangssprachlicher Begriff für ein

U-Bahnwagen der Bauart B-I, der durch seine ovalen Stirnfenster auffällt.

Im Einsatz von bis .

Tunnelkatze

Umgangssprachlicher Begriff für einen

"Profilmesswagen" (siehe "Klingelfahrt")

Turmbahnhof

Ein U-Bahnhof, bestehend aus mindestens zwei

Bahnhofsbereichen, die turmartig über Kreuz angelegt sind. Klassisches Beispiel

ist der U-Bahnhof Leopoldplatz, wo die U9 die U6 in verschiedenen Ebenen kreuzt.

Ein Bahnhof im so genannten "Linienbetrieb". (siehe auch

"Richtungsbetrieb")

U

U-Bahn

Abkürzung für "Untergrundbahn"

Generell durch eine Kommune oder ein Privatunternehmen gebaute Schnellbahn, die

nicht zwangsläufig im Untergrund verlaufen muss, auf jeden Fall aber baulich

vom übrigen Verkehr völlig unabhängig ist. Weiteres Merkmal ist der regelmäßige

Taktverkehr.

U-Bahnen im engeren Sinne verkehren außer in Berlin in folgenden deutschen Städten:

Hamburg (seit ), München (seit ), Nürnberg (seit ) und Frankfurt

a.M. (seit ) soweit dort die U4 gemeint ist.

Alle weiteren in Deutschland so genannten "U-Bahnen" sind in Wahrheit

"Stadtbahnen".

Der Begriff "U-Bahn" wurde von der BVG für die "Hoch- und

Untergrundbahn" eingeführt und setzte sich in der Folgezeit für ähnliche

Stadtschnellbahnen im deutschsprachigen Raum durch. Der allgemeingültige

Begriff für U-Bahnen im internationalen Sprachgebrauch ist "Metro".

Die erste Bahn im Sinne einer U-Bahn verkehrte in London: Es war die unterirdische Fortsetzung einer britischen Eisenbahnlinie im Stadtgebiet von London. Schnell aber wurde diese mit Dampf betriebene Bahn von Fahrgästen genutzt, die nur innerhalb der britischen Hauptstadt vorwärts kommen wollten. Schon bald gab es Pläne zum Bau einer reinen kommunalen Untergrundbahn innerhalb der Stadt, die dann schließlich - ebenfalls in London - eröffnet wurde. Diese Bahn wies bereits ein weiteres Merkmal einer typischen U-Bahn auf: sie fuhr elektrisch. Nachdem die erste U-Bahn auf dem europäischen Kontinent eröffnet wurde, war der Siegeszug dieses effizienten Verkehrsmittels nicht mehr aufzuhalten: Eröffnung in Paris; in Berlin; in Madrid; in Barcelona und in Moskau.

U-Bahnkrieg

Die Stadt Wilmersdorf beabsichtigte seit etwa den Bau einer U-Bahn mit

Anschluss an das hochbahneigene Streckennetz verkehrsgünstig am

Wittenbergplatz. Hierzu aber musste diese Strecke durch Charlottenburger

Stadtgebiet geführt werden. An dieser Streckenanbindung aber hatte

Charlottenburg keinerlei Interesse; jene Stadt wollte sich die Option

freihalten, eine U-Bahnstrecke ab Wittenbergplatz unter dem Kurfürstendamm zu

errichten. Hierdurch wäre es aber unmöglich, zusätzlich noch eine

Wilmersdorfer Strecke am Wittenbergplatz auszufädeln. Die Hochbahngesellschaft

wiederum hatte größtes Interesse an der Wilmersdorfer Strecke. Letztlich waren

die Fronten zwischen den Städten, auch die Stadt Schöneberg mischte mit,

derart verhärtet, das Gesprächstermine platzten, weil keiner zu Zugeständnissen

bereit war. Erst durch ein Machtwort durch Minister > von Breitenbach konnten

die Zwistigkeiten geschlichtet werden und der U-Bahnkrieg Ende beigelegt

werden.

U-Bhf

Typische BVG-Abkürzung für U-Bahnhof. Neuerdings verzichtet die BVG sogar auf

den Punkt. Bahnamtlich wird ein Bahnhof mit "Bf." abgekürzt. Aber die

BVG ist halt nicht die Bahn...

U-deur

Auf dem U2-Bahnsteig des Bahnhofs Alexanderplatz hing Jahre lang ein kleiner

unscheinbarer Automat, den man als flüchtiger Betrachter leicht für einen

Kaugummiautomat halten konnte. Dort gab es was ganz besonderes für 2 DM zu

erstehen: Ein Duftflakon dessen Parfüm nach U-Bahn riechen sollte. Auf der

kleinen Schachtel steht: DIE ESSENZ U-DEUR ENTSPRICHT DEM GERUCH DER STATION

ALEXANDERPLATZ DER LINIE U2 VOM APRIL 00.

Wie das riecht? Lt. den Initiatoren Helgard Haug und Karl-Heinz Bork aus einer

Mischung aus Technik, Schienenfett, getränkten Schwellen, Reinigungsmitteln und

Backshop...

Überbrückung

"Anfahrsperre", Hilfsschalter

Der Druckwächter der Anfahrsperre verhindert ein Anfahren des Zuges bei nicht

vollständig gelöster Druckluftbremse (Druck in der Bremssteuerleitung unter

4,5 bar). Er unterbricht den Steuerstrom zu den Trennschützen, diese öffnen

und der Fahrmotorenstromkreis wird unterbrochen. Durch Einschalten des

Hilfsschalters "Überbrückung Anfahrsperre" wird dieser Druckwächter

überbrückt und der Fahrmotorenstromkreis kann wieder geschlossen werden.

Überflutungen

Diverse U-Bahntunnel in Berlin unterqueren Wasserläufe. In der 100-Jährigen

Geschichte hat es leider aber auch schon Überflutungen durch eindringendes

Wasser gegeben, nie jedoch in Friedenszeiten an fertigen Tunneln. Somit braucht

auch kein Fahrgast Angst haben, dass so etwas passieren könnte, zumal jede

Flussunterfahrung durch Sperrwehre gesichert werden kann.

wurde ein im Bau befindlicher und ein anschließender in betrieb

befindlicher Tunnel überflutet, als am Märkischen Museum der erste

Unterwasser-Tunnel unter der Spree gebaut wurde. Ursache war eine Unterspülung

des Rohbautunnels.

Der selbe Tunnel wurde im 2. Weltkrieg durch zwei Bombentreffer beschädigt,

weshalb es bis beständig zu einem Wassereinlauf kam.

Im Mai wurde von zurückziehenden deutschen Truppen der S-Bahntunnel unter

dem Landwehrkanal gesprengt. In der Folge lief der komplette Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel

voll und da am Bahnhof Friedrichstraße ein Verbindungsgang zur U-Bahn

existiert, stand auch rund ein Drittel des U-Bahnnetzes für Wochen vollständig

unter Wasser.

Überhöhung

Ein Gleis ist in der Kurve stets "überhöht"

was bedeutet, dass die kurvenäußere Schiene eines Gleises stets höher liegt

als die kurveninnere Schiene, hierdurch der Zug in der Kurve geneigt wird. Die

größte Überhöhung beträgt 150 mm.

Überwerfungsbauwerk

Tunnelkonstruktion bei dem sich zwei

Strecken verzweigen und dabei Gleise in verschiedenen Höhenlagen

"niveaufrei" gekreuzt werden.

Umformer

Ein Umformer besteht aus einem mit 750 Volt angetriebenen Elektromotor und einem

mechanisch gekoppelten 110 Volt Spannung produzierenden Generator. Mit einem

Umformer dieser Art wird aus dem Fahrstrom der für die Nebenverbraucher eines

U-Bahnzuges benötigte Steuerstrom gewonnen. Dieser wird für alle elektrischen

Verbraucher außer den Fahrmotoren benötigt. Die ersten Umformer wurden bei

U-Bahnwagen ab dem Baujahr: 1906 verwendet.

Umlauf-Betrieb