U-Bhf. Samariterstraße

![]()

Bereits kurz nach der

Jahrhundertwende gab es Bestrebungen, Richtung

Friedrichshain/Lichtenberg eine Schnellbahn zu bauen. Konkret

wurde es nach 1910, als die Hochbahngesellschaft ihre

Centrumslinie vom Spittelmarkt Richtung Nordring vorantrieb.

Damals plante man eine Abzweigstrecke, die sich an der

Klosterstraße von der Nordringstrecke abspalten sollte (Siehe

U-Bhf. Klosterstraße). Diese Bahn sollte in der Frankfurter

Allee als Hochbahn geführt werden und im Bereich Voigtstraße

ihr Ende finden, also etwa im Bereich des heutigen Bahnhofs

Samariterstraße.

Nach dem 1. Weltkrieg wurden diese Pläne nicht weiter verfolgt.

Man strebte nun einen Bau als unabhängige Großprofillinie an,

die am Alexanderplatz mit dem übrigen Netz verbunden werden

sollte. Ausserdem war nun an eine reine Untergrundbahn gedacht,

die nicht bereits an der Voigtstraße enden sollte, sondern bis

weit über die Ringbahn hinaus nach Friedrichsfelde geführt

werden sollte. Da dies die dritte unabhängige Großprofillinie

wurde und somit die fünfte Linie Berlins insgesamt, erhielt sie

die Bezeichnung "E".

1926 begannen am Alex die Bauarbeiten für diese Linie. Am 21. Dezember 1930 wurde die Linie E auf gesamter Länge zwischen Alexanderplatz und Friedrichsfelde fertiggestellt. In der Bevölkerung setzte sich der Begriff "Friedrichsfelder U-Bahn" durch, da abgesehen von Lichtenbergern und Freiedrichsfeldern kaum ein anderer Berliner diese Linie nutzte. Sie war (und ist) eine reine Randlinie, die keine maschenverknüpfende Funktion hat. Der stadtseitige Endbahnhof Alexanderplatz ist bis heute der einzige Bahnhof dieser Linie, der eine Umsteigemöglichkeit zu anderen U-Bahnlinien bietet.

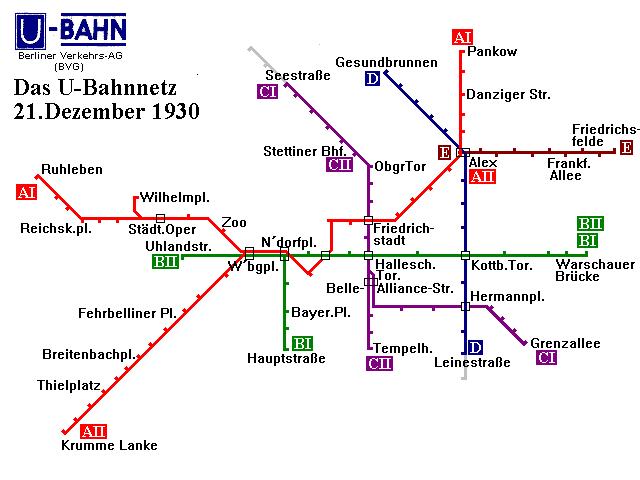

Eigene Graphik: Netzplan mit der damals

neuen Linie E nach Friedrichsfelde

Die Linie E ist die einzige Linie der Vorkriegszeit, die durchgehend in einem Guss entstanden ist. Ihr erster Abschnitt sollte vom Alex in Richtung Osten führen, wobei Friedrichsfelde als mittelfristiger Endpunkt vorgesehen war und zugleich mit einer Betriebswerkstatt versehen wurde. Als zweiten Abschnitt sah man die Weiterführung ab Alex Richtung Süd-Westen mit dem Fernziel Steglitz vor, zunächst aber nur bis zum Kleistpark in Schöneberg. Bei dem Kleistpark-Projekt kam man allerdings über die Planungen nicht hinaus. Mit großen finanziellen Aufwendungen wurde die Linie E in ihrem Kernstück fertig.

Alfred Grenander, der einen Großteil der Vorkriegsbahnhöfe entwarf, hatte Gelegenheit auch die Bahnhöfe der Linie E zu entwerfen. Die letzte lineare Klarheit seines Spätstils erreichte er 1929 mit dem an der Linie C gelegenen Bahnhof Tempelhof (Südring). Dieser Bahnhof sollte Vorbild für die Bahnhöfe der Linie E werden. Erstmalig entwarf Grenander nicht mehr jeden Bahnhof individuell, sondern entwarf einen Standardbahnhof, den er den geographischen und technischen Erfordernissen nur noch anzupassen hatte. Dieser Standardbahnhof war der Bahnhof Memeler Straße. (heute Weberwiese). Memeler Straße war der E-Linienbahnhof in Reinkultur. Diesem Bahnhof eng verwandt ist der Bahnhof Samariterstraße, sie haben nur geringste Unterschiede, während die anderen Bahnhöfe zum Teil erhebliche Abweichungen von der Norm haben. Da der Bahnhof Memeler Straße in den vergangenen Jahrzehnten modernisiert wurde, soll an dieser Stelle ein Standardbahnhof im originalen Zustand gezeigt werden. Als solcher Bahnhof bietet sich der Bahnhof Samariterstraße an.

Der Bahnhof Samariterstraße

Der Standardbahnhof der

Linie E hat einen Mittelbahnsteig und an beiden Enden Zugänge in

Form von Vorhallen in Zwischengeschossen. Die Bahnsteighalle

teilt sich in zwei Schiffe durch eine mittig angeordnete Reihe

Stützen aus Doppel-T-Trägern, die relativ schmucklos den

Längsträger, der nicht als Unterzug ausgebildet ist, tragen.

Der Längsträger wiederum trägt die quer zum Bahnsteig

angeordneten Querträger, in die keine Preussischen Kappen,

sondern einfache Betonplatten eingefügt wurden. Diese

Konstruktionsart wird von Grenander offen zur Schau gestellt, was

typisch für diesen Architekten ist. Zu keinem Zeitpunkt

versuchte er die Trag-Konstruktion hinter Verblendungen zu

verstecken. Das beweisen bereits die aus dem Jahre 1908

stammenden Bahnhöfe der Westendlinie (z.B.

Sophie-Charlotte-Platz).

Charakteristisch für die Bahnhöfe dieser Linie sind die geschwungenen Gleisverläufe im Bahnhof. Der Bahnsteig erreicht erst an der Bahnsteigmitte seine maximale Breite und verjüngt sich zunehmend zum Bahnsteigende. Dadurch hat jedes Bahnsteiggleis eine ganz leichte Krümmung. Dies erfolgte in erster Linie aus betrieblichen Gründen: Der Zugbegleiter hatte einen besseren Überblick beim Abfertigen des Zuges.

Die weitgehend standardisierte Grundform der Bahnhöfe setzte sich in der Architektur fort. Jeder Bahnhof erhielt die gleiche künstlerische Ausgestaltung, die sich nur auf das Notwendigste beschränkte. Im Grunde genommen haben alle in Deuschland nach dem Krieg entworfenen Bahnhöfe die Linie E zum Vorbild, denn die Bahnhöfe der Linie G oder C-Nord, oder auch die Bahnhöfe der Wandsbeker Linie in Hamburg unterscheiden sich nicht grundsätzlich von diesen Bahnhöfen. Doch es sind die durchdachten Details dieser Linie, die den Unterschied ausmachen, zum einen die Farbe: Jeder Bahnhof erhielt eine "Kennfarbe" anhand der der Fahrgast "seinen" Bahnhof wiedererkennen sollte. Grenander wählte, wie er es schon auf der Spittelmarktstrecke und der Linie C tat, ein festes Farbschema, dass sich laufend wiederholen sollte. Er begann am Alexanderplatz mit blaugrün, wählte am nächsten Bahnhof, Schillingstraße, ein helles Grün, dann folgte grau für Strausberger Platz, gefolgt von einem hellen Rosa an der Memeler Straße. An der Petersburger Straße begann das Schema von neuem mit blaugrün, gefolgt von Samariterstraße in hellgrün und so weiter.

In diesen Farbtönen waren maßgeblich die Wandflächen gehalten. Er wählte eine unregelmäßige Fliesenart, die mal heller mal dunkler ausfiel. Hierdurch entstand keine gleichförmige sondern eine scheckige Wandgestaltung die noch dazu durch verschiedene Reflektionsstärken eigentümliche Lichtspiele hervorrief. Zusätzlich wurde das Farbschema auch auf die Bahnsteigaufbauten angewendet, wie Stützpfeiler und "Bahnsteigbuden". Auch hinter den Bahnhofsschildern an den Wänden steckte ein System: Ursprünglich wurden schwarze Schilder oder Fliesen verwendet, auf denen der Name in weißer Blockschrift aufgebracht war. Grenander war der Ansicht, dass die Negativschrift auf diesen Schildern eine größere Leuchtkraft hätte als eine Positivschrift mit schwarzen Lettern auf weißem Grund. Deutlich wird dies im Vergleich mit dem Beispiel Alexanderplatz (U8).

In den 80er Jahren wurden die alten Originalschilder durch neue Schilder ausgetauscht bzw. diese darüber geschraubt. Die neuen Schilder haben eine Positivschrift. Die Leuchtkraft, wie sie sich Grenander vorstellte, ging hierbei verloren. Doch dies war nicht das einzige, was verloren ging: Bei anstehenden Lackierarbeiten erhielten die Stahlstützen nicht ihre Originalfarbe, so haben die Stützen an der Samariterstraße mit ihrem kräftigen Rot keine Beziehung mehr zu den weichen Farben der Wandfliesen. Ein Grünton hätte den Stützen besser gestanden!

Der Bahnhof hat eine lebendige Geschichte hinter sich: Stets fuhren vor dem Krieg die Züge vom Alex nach Friedrichsfelde. Stets waren es die modernen C-II und C-III-Züge. 6-Wagen-Züge, sie schafften 1050 Personen je Zug. Zur Verfügung standen normalerweise 120 Wagen, also 20 Züge. Es war also zweifelslos eine der leistungsfähigsten U-Bahnstrecken Berlins. Doch der Krieg änderte alles:

Der Friedrichshain

gehörte mit zu den am stärksten zerstörten Stadtteilen

Berlins. So nimmt es nicht Wunder, dass auch die Linie E in

Mitleidenschaft gezogen wurde. Bereits ab Mai 1944 gab es

verheerende Schäden an dieser Linie. Vor allem den Bahnhof

Memeler Straße traf es immer wieder. Vom 9. auf den 10. April

1945 traf es auch den Bahnhof Samariterstraße, als eine

Fliegerbombe die Bahnhofshallendecke durchschlug und diese dabei

derart in Mitleidenschaft zog, dass sie auf erheblicher Länge

riss. Es bestand akute Einsturzgefahr! Zu diesem Zeitpunkt fuhr

die U-Bahn nur noch auf dem kurzen Stück zwischen Alex und

Strausberger Platz. An der Samariterstraße fuhr vermutlich schon

länger kein Zug mehr. Um den 25. April eroberten die Sowjets von

Osten kommend den Stadtteil Friedrichshain, der damals noch

"Horst-Wessel-Stadt" hieß. Die Eroberungskämpfe

dürften sich auch in diesem U-Bahntunnel abgespielt haben.

Als am 14. Mai die ersten U-Bahnen wieder einen

"Friedensbetrieb" aufnahmen, war in dieser Ecke noch

nicht viel los, zumal die Linie E bis hinter Samariterstraße

unter Wasser stand.

Erst am 24. Mai konnte ein Pendelzug zwischen Friedrichsfelde und Frankfurter Allee seinen Betrieb aufnehmen. Ab 4. Juni begann der Wasserspiegel allmählich zu sinken, als die BVG mit den Abpumparbeiten begann. Am 16. Juni konnte der Pendelzug bis Petersburger Straße weiter fahren, womit im Bahnhof Samariterstraße wieder Leben einkehrte. Seit 20. Juni kann der eine (!) Pendelzug sogar bis zur Schillingstraße fahren. Am 23. Juni war die Linie E wieder voll befahrbar. Doch die Schäden waren noch so groß, dass weiterhin im Pendelverkehr gefahren werden musste: Nun fuhr ein Zug von Friedrichsfelde bis Samariterstraße und ein Zweiter von Samariterstraße zum Alex. So ging es dann die nächsten Monate. Erst am 21. Oktober 1945 konnte der Umlaufbetrieb eingeführt werden. Doch waren keine C-Züge mehr im Einsatz: 120 Züge gingen im September/Oktober nach Moskau und die in Berlin verbliebenen C-Wagen wurden zur Linie D umgesetzt. Hier auf der Linie E kamen nun umgebaute A-I-Wagen zum Einsatz. Dieser Betriebszustand blieb so bis etwa 1968. Seit 1963 kommen Neubauzüge zum Einsatz: U-Bahnwagen mit der Technik alter S-Bahnzüge. In den 60er Jahren wurden die meisten Bahnhöfe dieser Linie renoviert, doch der Bahnhof Samariterstraße konnte sein originales Äusseres bewahren.

| Übersicht U-Bahnhöfe |

| Hauptseite |